J’ai posé le doigt

Sur la lune molle

De la vitre brûlée

Loin du soleil rageur

Un oiseau s’est posé

Ses ailes de velours

Battent doucement du cil

25 avril

J’ai posé le doigt

Sur la lune molle

De la vitre brûlée

Loin du soleil rageur

Un oiseau s’est posé

Ses ailes de velours

Battent doucement du cil

25 avril

Et Jules doute. Il doute de tout, du réel qui l’entoure, des autres qui passent. Et cette question qui lui revient, comme un refrain, cette question que posait son professeur de philosophie au commencement de chaque cours : « et si nous n’étions que le rêve d’un papillon ». Un papillon, comme un songe, furtif, qui passe devant les yeux. Et si c’était vrai, si tout tenait dans le rêve d’un cerveau de la dimension d’une tête d’épingle. Tout lui paraît incongru, posé là sans raisons évidentes, il cherche le vrai, ce dont il ne pourra jamais douter. Il y a le soleil qui se lève, ça fait comme un début à cette histoire, à l’histoire, au rêve…Et toujours le papillon derrière chaque certitude. Jules doute : il n’y rien, rien dont il ne puisse avoir la preuve, rien à qui il puisse dire : « regarde-moi chose, objet, regarde-moi vivant et existe moi… »

La preuve, quelle preuve ont dit les autres ? Les autres : des vivants qu’il rencontre chaque jour, qu’il voit, qu’il retient pour le lendemain, pour toutes les prochaines fois où ils lui diront : « ça va Jules, ça va depuis hier, depuis tout à l’heure, depuis toujours ». Et Jules qui ne les croit pas parce qu’il doute, parce qu’il cherche comment c’est fait le vrai, parce qu’il est persuadé que chaque nuit il y a des mondes qui se fabriquent, d’autres mondes avec d’autres Jules qui cherchent, qui attendent, qui doutent.

Il en est sûr parce qu’il le fait lui-même, chaque nuit. Il sait que ces mondes existent quelque part, ailleurs, entre ses rêves et ceux d’un papillon. Alors il se dit qu’il n’y a pas de raisons de croire l’un plus que l’autre. Quand Jules rêve à cette femme qu’il aime, il dit qu’il rêve mais il sait que cette femme existe, qu’elle est dans un vivant ailleurs, il sait qu’elle n’est pas plus fabriquée que lui. C’est peut-être elle qui rêve, elle qui l’existe, elle est peut-être le papillon qui passe devant les yeux, et qui pose un songe comme une goutte de miel au creux de son histoire.

Tout est si compliqué quand on ferme les yeux, il y a les lumières, en boule, qui roulent de droite à gauche, et qui changent de direction quand on s’appuie sur les tempes. Tout est si compliqué et on parle si peu. Le « j’ai bien dormi » n’existe pas dans le langage de Jules, il ne sait quand il a dormi, il ne sait qui a dormi.

Il a mal à la tête de se poser des questions qui se cognent au mur de ce qu’il croit être son ignorance. Il doute Jules, il doute de tout et même de ses doutes, il veut bien croire au possible, se dire que le vrai est tout près, là, et qu’il n’y a rien à dire, pas de questions, des certitudes, c’est tout. Ce serait bien, si c’était ainsi, tout droit avec personne en travers, le temps qui coule comme un fil qui se déroule.

Le temps : chaque fois qu’il dit ce mot Jules hésite, c’est si complexe un mot comme celui-ci, un mot qui va avec les nuages, le soleil, les pendules, un mot qui accompagne la pluie et les rides, un mot qui ne va jamais seul, toujours à s’adjoindre des adjectifs météorologiques, toujours à accompagner des verbes pour vieillir, des verbes pour mourir. Jules est persuadé que ce n’est pas un hasard que le mot soit le même pour désigner la vie qui fait mal quand elle passe et le ciel qui s’agite chaque matin. Lui, il sait que le temps, quand il est à l’orage, quand il est mauvais ça lui trouble son temps à vieillir, son temps machine à fabriquer des secondes pour ajouter à sa série. Il sait, mais il ne peut pas expliquer et encore moins comprendre.

Alors il ne dit rien Jules. Et il fait des choses que personne ne pourrait comprendre parce qu’elles semblent inutiles, les autres ils aiment quand c’est rentable, quand on peut raconter aux autres ce qu’on a vu, entendu et compris.

Parfois Jules il regarde les autres qui dorment. Et il aime ça Jules les autres qui dorment, surtout quand il s’agit d’une fille. Quand il trouve une fille, quand elle accepte parfois d’aller dans un lit avec lui, il attend le moment où il la verra dormir. Il est persuadé qu’alors il se passera quelque chose, qu’il n’en sera pas exclu. Il en a passé des mi- nuits à observer, à attendre le sommeil de quelques belles, jusqu’à espérer qu’il se passe quelque chose, un malaise, un questionnement. Parfois ça marche, mais souvent rien, comme une bête à contempler, étendue de chair, inerte, à peine soulevée d’une inspiration.

Une nuit, c’était en Juillet, il a vu. Elle n’était pas belle comme les autres, elle n’était pas celle dont les chasseurs de femme aiment à se vanter, elle n’était pas celle qu’on couche sur papier glacé pour montrer aux légionnaires de passage. Elle n’était pas belle, elle était autre, il n’y avait rien à dire de son corps, de cette enveloppe à laquelle on passe tant d’énergie, c’était un corps en attente d’amour. Elle était de celle qu’on ne drague pas parce que ce mot est mécanique, qu’il ressemble trop à racler, elle était de celle avec qui on vit dès qu’on la rencontre. Une histoire, une force, une beauté qui ne perd pas de temps à utiliser de mots.

Il l’avait rencontrée sortant d’une pharmacie, les larmes aux yeux. Leurs regards s’étaient arrêtés, avaient abandonné les nuisances environnantes. Elle pleurait, il le voyait, il savait déjà et elle l’écoutait lui dire qu’elle était triste et qu’elle ne s’en cacherait pas. Il faisait lourd, elle était triste.

Elle était triste, il ne saurait jamais pourquoi, c’était une histoire de l’ailleurs, en dehors d’eux et il l’aimait déjà avec sa douleur. Il lui avait effleuré la joue du revers de la main, comme pour sécher ses larmes, elle avait penché la tête dans un geste de merci. Il lui avait proposé un verre, une menthe fraîche, bleue pour que ça frissonne dans le corps. Il lui avait parlé de cette journée qui s’étouffait dans une fin d’après-midi ridicule, lui avait dit qu’aujourd’hui était effaçable jusqu’à cet instant où il l’avait vue, comme une tâche de vrai sur le convenu de l’été.

Il en avait marre de cette journée, du soleil de la ville où tous sourient béatement parce qu’il paraît que ça sent les vacances. Il en avait marre de ces hommes de l’été qui étirent les jambes sur les terrasses, lunettes sur le front pour croire que tout va bien, que demain ils auront du sable au fond des espadrilles et de la crème solaire agglutinée entre les orteils. Lui il s’en fout, il veut qu’il se passe autre chose qu’une accumulation stupide de vivants volés au rêve.

Quand il l’a vue, il a su qu’il lui faudrait douter, elle sortait, tâche de gris avec des larmes au milieu du multicolore des estivants sédentaires. Elle boit sa menthe en reniflant et n’a encore rien dit. Elle est heureuse. Il lui dit, et voudrait qu’elle ne réponde jamais, qu’elle laisse faire ses yeux. Plusieurs fois leurs doigts se sont touchés, puis leurs jambes sous la table. Les autres sont étirés, pâtures solaires, eux sont à l’ombre, à l’intérieur dans un bar à l’automne éternel, ils se sont regroupés, rassemblés autour du rien, autour d’un bonheur si simple. Doucement il lui dit qu’il a envie de la tenir dans ses bras, de la serrer, de l’embrasser, de l’aimer, ce soir, cette nuit, demain, toujours, jamais, nul ne sait. Elle ne s’étonne pas, leurs effleurements sont plus insistants.

Seuls au monde, autour d’eux comme une bulle, comme une gangue de froid. Ils sont bien, un bonheur facile, il la prend par la taille, elle est petite. Elle pose sa tête contre son épaule, la chaleur les oublie et les autres aussi.

Ils vont chez lui. Elle le regarde ouvrir une bouteille de vin blanc, désespéré dans chacun de ses gestes, comme s’il cherchait à retenir des larmes. Elle le lui dit : « on dirait que tu vas pleurer, qu’est ce qui te rend si triste ? »

La bouteille est ouverte, le vin est bon, il est fruité, c’est un vin qui réjouit. Elle sourit. Il lui explique, sa vie, le doute, il lui dit qu’il hésite, les larmes, la joie, c’est si proche. Il ne sait pas ce qu’il vaut mieux. Il est bien dans les deux, il a la gorge qui se serre. La joie ou la douleur ça améliore l’ordinaire du visage.

Il lui dit qu’il l’a trouvée belle, tout à l’heure, belle à pleurer, sortant de ce lieu où l’on répare les souffrances. Il ne lui demande rien, il ne veut rien savoir.

Elle ne veut pas mentir à toutes ses presque questions, et elle se lève, boit une demi-goulée. Elle est debout, là, tout contre lui, il sent toute cette vie dans son corps comme un bouquet de palpitations. Il l’écoute vivre, il l’aime déjà et le lui dit, elle lui caresse la nuque, il pleure, c’est bien, c’est bon. Il a envie d’elle, le lui dit presque discrètement, déçu d’être obligé de passer par des mots, déçu que ça se fasse comme ça, qu’il n’ait pas réussi à émettre quelque chose de nouveau, de neuf pour qu’elle le suive, qu’elle l’aime si fort.

Elle est immobile. Il lui caresse les paupières, les joues, le creux des épaules. Il cherche tous ces lieux que les autres oublient, négligent. Elle frémit, elle veut qu’il entre en elle, elle a envie de lui, le lui dit très fort. Il l’entend, et s’entend lui répondre qu’elle est belle. Elle sourit à pleines dents pour lui montrer qu’elle a compris qu’il est un autre, qu’il ne fera jamais rien normalement. Ils font l’amour plusieurs fois. Elle s’endort. Elle s’endort et Jules est là pour la regarder pour saisir le magnifique moment où elle entre dans ce mystère qu’il ne comprend pas.

Jules est triste, comme souvent, après de l’amour, comme souvent après de la vie à deux, à plusieurs, avec des sourires, avec des corps et des caresses sur les peaux qui se touchent et se parlent. Il dit qu’il est triste parce que c’est le mot qui lui vient, parce que c’est le mot qu’on propose pour définir l’état dans lequel il se trouve, là, maintenant.

Alors Jules, se dit que c’est le mot qui va le mieux, triste ça va bien avec « gorge nouée », avec « regard vide et gris », il le prend en enduit toutes ses paroles et ses regards aussi. Les deux doivent aller ensemble…

L’homme est courbé,

Son dur regard racle le sol.

Lever les yeux ?

Il ne le veut pas,

Il ne le peut plus.

L’homme est triste,

Il marche

Sur le fil gris de la peur.

Il tire sur les manches de la douleur,

Soudain,

Merle siffle ;

L’homme déplie un bout de sourire,

Essuie la buée de ses larmes bleues,

Bouée est là, ronde et fleurie.

Elle est pour lui

Il la serre,

Tout est fini.

24 avril

Jules se souvient de tous ces lendemains qu’il attendait, avec l’espoir qu’ils signifient autre chose qu’un jour qui commence. Il se souvient de toutes ces femmes qui l’ont quitté sans l’avoir accepté, sans avoir compris ce qui pourrait les retenir. Toutes ces femmes qui ne comprennent pas l’orage, qui se ferment aux premiers grondements et lui qui s’ouvre, qui attend que le premier éclair frappe.

Aujourd’hui il n’a pas de mémoire, il a bien plus, il a Lisa. Elle est là quelque part, il ne se souvient pas mais sait qu’elle existe. Elle est derrière un de ces murs auxquels il se heurte toutes les nuits quand il cherche le passage.

Lisa, elle n’existe pas, elle est une ombre qui attend que son soleil la rappelle. Lisa comme une ombre de midi, quand il fait si chaud qu’on économise le moindre geste, pour faire des réserves quand le soleil nous laisse enfin en paix.

C’est avec elle que tout a commencé. C’est avec elle qu’il a connu son premier orage. Il a un fragment d’elle au fond de lui. Il le lui a pris il y a longtemps. Il se souvient, quand il s’endort, quand le temps est lourd, quand les corps sont moites, elle est là, il l’entend, elle s’approche. Ça fait comme une pluie légère, une pluie timide qui hésite à fabriquer de la flaque. Il ferme les yeux et le noir de derrière est adouci par les couleurs qui entrent, des couleurs qui le caressent, qui lui disent de s’endormir. Quand il s’assoupit, quand il a enfin trouvé le passage, qu’il sait être arrivé au pied du dernier mur, il entend le bruit de cette mécanique, une machine qui rugit, une voix d’homme qui s’éloigne.

Et puis quand il s’enfonce encore plus profond, dans le sommeil, c’est une voix frêle, douce comme une litanie qui lui caresse les tempes. C’est une voix qui tremble, qui pleure, qui appelle.

Jules en a marre de ces épuisants voyages nocturnes. Ils se terminent toujours au même endroit, c’est un lieu gris, il le sait, il le sent, mais le matin c’est fini, il n’y a plus rien, il est seul. Il faudrait qu’il en parle, il faudrait qu’il raconte, qu’on lui tienne la main un soir d’orage. Il faudrait que tout cela cesse, il faudrait qu’il puisse vivre comme les autres.

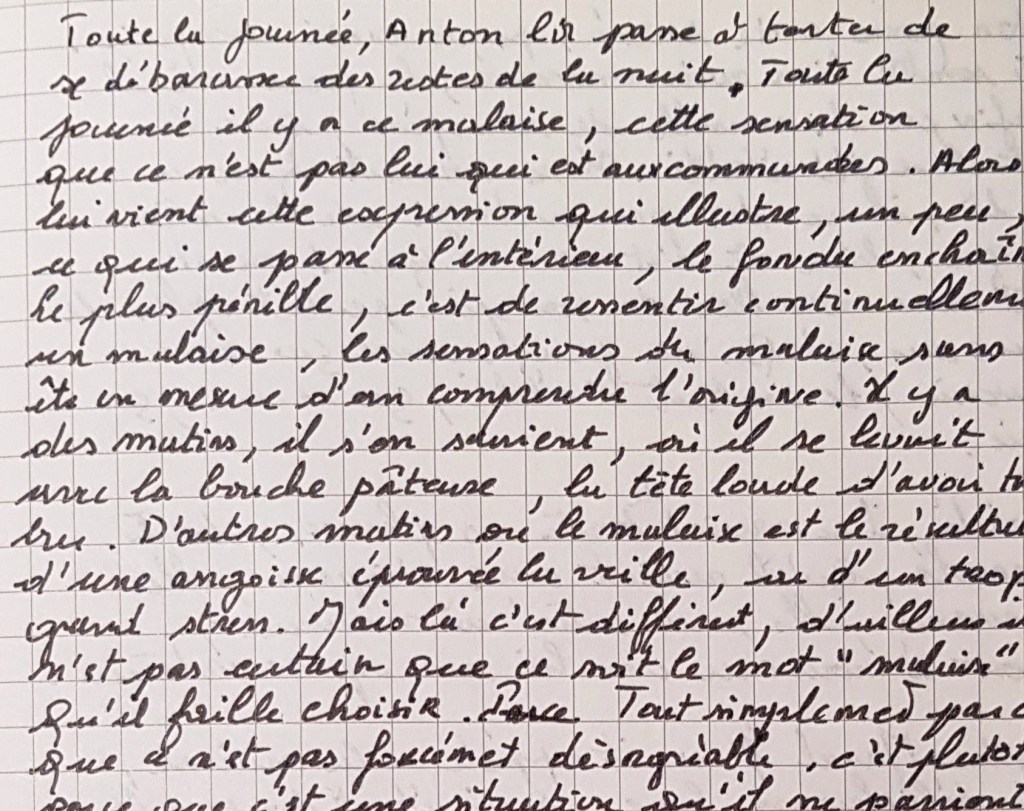

Jules est comme dans un rêve. Il y a tout à l’heure, ce qui s’est passé, il se souvient. Et Jules doute. Et là, il est seul à se poser les mêmes questions, celles de l’existence, celles du vrai auquel on croit si fort parce que les autres en font partie. Mais Jules il doute de plus en plus. Depuis qu’il est né il y a ces moments où rien ne fonctionne. Il doute, il ne sait pas si c’est lui qui est déréglé ou si c’est les autres. Il a cette sensation très pénible de vivre une autre histoire de la regarder de l’extérieur avec les yeux d’un témoin.

Il est un zappé, il est un écran sur lequel les autres, font défiler une suite d’histoires qui ne le concernent pas. Il passe de l’un à l’autre et quand on le rejette lorsqu’il comprend qu’il est un inconnu il ne se met plus en colère et n’est même plus surpris. Il a fini par s’habituer, par se dire que la vie c’est ça, ce zapping, ce passage d’un monde à l’autre. Il est comme un acteur qui passe d’un personnage à l’autre. A chaque fois il se sent bien, c’est nouveau, le regard des autres lui permet d’exister au moins pour un court instant. Et puis il faut passer à autre chose, un autre rôle.

Il se dit aussi que l’existence c’est peut-être mieux ainsi, une addition, une accumulation hétéroclite de petits bouts, de tranches de vie. Sa seule erreur est de s’attacher de trop vouloir en profiter, jusqu’au bout même quand le rideau est baissé.

Jules aimait l’orage. Quand les premiers éclairs embrasaient le ciel, il sortait et attendait. Les premières gouttes étaient les meilleures. Chaudes, garnies d’odeurs, quand elles le touchaient, il frémissait.

Aux premiers grondements de tonnerre, il frissonnait. Il ne savait plus où donner des sens. Il aurait voulu s’inventer une partie du corps qui puisse voir, sentir, entendre et toucher. Tout en même temps. Il aurait voulu être le prolongement de cette terre qui le soutenait. Et rester nu, sous la pluie battante, sentir l’eau du ciel contre sa peau, en voyage vers le sol.

Mais il ne fallait pas, il y avait les autres. Il y avait la peur. Il y avait ceux de derrière les carreaux. Ils ne supportaient l’eau que lorsqu’elle circule dans des tuyaux, qu’elle se mélange aux savons aux odeurs inventées. Ils l’auraient cru fou, définitivement.

Ce soir Jules se souvient de tous ces soirs d’été. Sa mère, Paulette, la Paulette comme l’appelait les voisins, qui hurlait quand il s’échappait. Elle ne l’entendait pas expliquer qu’il aimait quand les nuages roulent, qu’ils se rencontrent, se heurtent à pleine vitesse.

Il se souvient de l’herbe. Il s’y roulait, juste avant la pluie, quand elle attend, quand elle s’apprête à recevoir des armées de gouttes. C’était une herbe coupante, recroquevillée, comme un tapis avant le combat. Il se couchait et fermait les yeux. Alors « son père » le ramenait à la maison. Sans gifles, ni remontrances, pire que cela, avec le regard désabusé de celui qui n’y peut rien, qui ne peut pas se battre et qui ne dit rien. « Son père », Jules essaie une fois de plus de prononcer ce mot : père, et rien qui ne se passe. Il essaie autre chose, son père, mon père, toujours rien, un mot sans chair, un mot sans rien, un mot mort pour les autres, pour ceux qui parleront de lui, un jour, comme de celui qui était sans père. Il y avait bien cet homme qui soupirait quand leurs regards se croisaient, cet homme qui ne le détestait pas, cet homme qui ne l’ignorait pas, mais qui ne le comprenait pas. Il n’avait pas de père, il n’en avait un que le temps d’un éclair, le temps d’un orage, un père pour le lancer dans cette vie qui ne voulait pas de lui.

Jules est seul. Quand il est seul, il ne fait rien d’autre que se souvenir et attendre. Il se souvient des autres, toujours en avance, il se souvient des reproches de ses maîtres. La lenteur est un désastre dans un monde où il faut toujours avoir fini pour espérer autre chose. Aussi loin qu’il se souvienne, Jules aime s’attarder sur le début. Il aime quand tout commence, il aime les préparatifs, les avant projets. Dès qu’il entre en action il est saisi de nostalgie. La peur de finir, la peur d’être au bout, de ne plus rien commencer.

Les autres, Jules pense qu’ils ont peur, peur de rater, ils se pressent d’aller voir ailleurs. Jules ne veut pas s’éloigner. Il veut prendre le temps. Il veut savourer le merveilleux instant où tout est comme ces premières gouttes de pluie qui vont à la rencontre du sol d’été. Après, quand tout est trempé, quand tout est devenu une bouillie indéfinissable il n’éprouve que lassitude ou angoisse.

Quand il était enfant, le médecin blâmait sa mère : « il ne se développe pas assez rapidement, il est en retard pour son âge ! ». Ces reproches loin de l’effrayer ou de le vexer le laissaient indifférent. Il éprouvait une certaine fierté se jugeant inspiré à prendre le temps de ne pas se métamorphoser en grand dadais boutonneux en partance vers le bout, vers la fin.

Mais aujourd’hui, on ne dit pas qu’il fait plus jeune que son âge, on prétend qu’il est pâlot, distant, bizarre même.

Ce soir il marche depuis deux heures déjà. Tout à l’heure, sa vie a basculé, une fois de plus. Tout à l’heure est survenue une nouvelle erreur de son existence. Il s’est trompé, on l’a trompé, il ne sait pas. C’est sans importance, le résultat est identique.

C’est une erreur, alors il marche vers quelque part, en silence, parce qu’il est seul et qu’il regarde le ciel. Le ciel ne ment pas.

Il se souvient de cette fois où sa mère ne l’a pas reconnu. C’était sa mère, il le pensait, le voulait, il l’avait choisi à cet instant. Elle l’a chassé, parce qu’elle avait peur, qu’elle ne comprenait pas qui il était, « une erreur, une erreur » disait-elle, « vous êtes une erreur ». Alors il était parti, sans insister, parce que c’est ça l’existence. On vit, on passe, on revient, on se trompe parfois. Il se dit souvent que ce qui lui arrive n’est pas extraordinaire. Il est inutile qu’il s’étonne. Ça lui arrive. C’est ainsi, il est inutile de se battre. Et il part, il recommence, chaque fois.

Sa mère ? Quelle importance, un souvenir d’elle, si faible, une plaque de brouillard collé au reste de la mémoire. Sa mère, une mère, il cherche comment accompagner ce mot devenu absurde quand il oublie que le sourire est aussi une terminaison pour la grammaire de la tendresse. Sa mère, une mère, maman, une femme qu’il voit et elle est elle. Elle est celle qu’il choisit aujourd’hui et ces yeux le lui disent, je veux être ton fils pour t’entendre ne me dire rien, pas grand-chose, ou alors du si simple, comme une caresse qui effleure la joue.

Sa mère une fois, ou d’autres, il ne sait pas ne se rappelle pas. Les images deviennent visage. Une fille, comme on dit quand on est avec les autres. Une fille, elle est jolie. Jolie, c’est bon de dire ce mot. C’est comme un sourire qu’on fabrique avec la voix et il s’envole jusqu’aux regards et la fille le regarde, elle est ronde, son regard est rond, on lui dit qu’elle est étonnée, ou qu’elle a peur, parce que Jules il sourit, et il dit : « tu es jolie, je te serre contre moi et je respire tes cheveux, comme du foin, je me roule dans ton odeur de fille jolie » et la fille est partie, elle aime pas le mot joli, pas quand il est dit par Jules, elle le digère mal et Jules le comprend.

Plein de filles à qui il a dit son amour, son amour de l’instant, il les connaît, il les a dans la tête, c’est comme ça, ils s’approchent d’elles et il a les yeux qui leur ouvrent tout son en dedans. Mais les filles, les jeunes, les jolies, celles qu’ils voient comme des mères parce qu’elles ont moins peur, elles le repoussent, gentiment, du regard qu’elles ne lui offrent pas, elles ne le voient même pas, elles continuent, et gardent tout cette beauté pour d’autres histoires, pour d’autres aventures.

Les autres ne l’existent plus.

Jules ne s’y retrouve plus dans ses souvenirs. C’est comme un puzzle. Plusieurs milliers de pièces : on agite, on manipule, on remue et chaque essai pour retrouver le sens se termine par un échec. Jules déteste les puzzles. Il déteste tout ce qu’il faut classer, trier, regrouper par catégories.

Jules aime ce qui dérange l’ordre des autres. Jules aime ce qui n’a ni début, ni fin.

Jules aime ce qu’il appelle la beauté du désordre poétique. Les objets sont heureux des espaces qu’on leur laisse. Jules aime les objets quand ils vivent, quand ils sont libérés des contraintes du rangement où la seule règle admise est la perpendicularité.

Jules a mal à la mémoire. Depuis le plus jeune âge, il essaie de trouver le fil, remonter au début, là où tout a commencé. Il cherche l’endroit mystérieux, magique où la première histoire s’est enregistrée : son histoire, le commencement de son histoire. Il essaie de se frayer un passage. Parfois il trouve des voies, rencontre des obstacles, parfois des chemins dégagés et c’est comme un courant d’air frais qui lui entre dans la tête. C’est comme quand on vit, on sent qu’on y est, là dans le vrai, dans le souffle d’un cœur qui bat, si fort, si beau.

Le plus fréquemment c’est aux murs qu’il se heurte, les hauts murs dont il ne distingue pas la cime. Alors dans son demi-sommeil, il recule, il revient, perd le fil et s’endort avec l’espoir d’une issue, d’une réponse, dans un rêve. Et chaque matin c’est la même chose, c’est une pagaille effrayante, pas de logique, pas de bout, pas de commencement : il n’y comprend rien : comme s’ils étaient plusieurs à rêver aux carrefours de plusieurs vies.

Jules n’a pas de mémoire, il en a plusieurs. Elles s’ajoutent et se mélangent. Elles ne lui appartiennent pas, il les a empruntées à d’autres. Toujours au même moment, toujours à cause de l’orage. Il essaie de le croire, il y a tant de choses dans sa boîte à images, tant de traces laissées par d’autres vies. Certains appellent cela les rêves, ces histoires qui s’invitent la nuit. Jules ne croit plus à cet imaginaire-là, il est sûr que ce qui arrive dans sa tête c’est de l’existence, c’est de la vie qui s’est imprimée. Elle est entrée là chez lui au contact des autres. Jules est tellement seul. Quand les autres le touchent quand il y a de l’orage ça fait comme une décharge. Les autres se vident, ils se vident en lui. Jules a de la place. Il a tellement d’espace à offrir. Jules ne veut pas croire aux rêves qui se fabriquent dans l’inconscient. Ce qu’il voit Jules quand il dort, quand il ferme les yeux, quand il attend, ce qu’il voit, c’est du vrai, avec des gens qui se parlent, avec des cris, des pleurs, des sourires. Il ne parle pas de ses certitudes, il n’en parle pas parce qu’il sait déjà qu’on le prendra pour un malade, pour un fou, pour un de ces originaux qui veut qu’on le remarque. Il n’en parle pas et n’en a pas besoin, c’est plus simple comme cela, il se dit que ce qu’il croit, n’est pas plus absurde, n’est pas plus improbable sur le plan scientifique que cette histoire de rêves. Et puis l’orage, les orages c’est toujours du vrai, c’est rarement dans un rêve parce que ça réveille, parce qu’on le regarde les yeux grands ouverts avec les poings qui se serrent et les lèvres qui se pincent.

L’orage comme un rythme. L’orage avec la lumière venue de nulle part avec le bruit, le grondement, qu’on compte. Le premier orage, il ne s’en souvient pas mais quand il cherche, dans toutes ses mauvaises nuits, il le sent, il le sait, il l’entend, il est derrière ; derrière ce bout où il bute tant et qui lui remonte d’un quelque part, et Jules commence ses phrases, presque toutes par je me souviens. C’est un rite.

Les orages, Jules en a connu tant. L’orage et les autres qui lui entrent dans la tête au premier coup de tonnerre

Les autres, comme des parasites. Comme des insectes qui pénètrent le bois, c’est la nuit qu’ils s’éveillent, alors ça grince, ça craque et on sent l’angoisse qui serre les gorges sèches.

Et ça lui fait mal ces bouillies d’histoire qu’il n’a pas voulues et qui lui colonisent l’esprit. Il lui arrive de ne plus savoir si ce qu’il voit existe. Ailleurs, dans les espaces qu’il ne connaît pas, ici dans le fouillis de cette vie qui est la sienne. Peut-être, tout est confus. Confus comme les images qui défilent quand ils ferment les yeux les soirs d’orage. Il ne voit pas les visages, il les ressent, chaque regard que les autres ont porté sur lui est là, il s’additionne et ça lui brûle les entrailles, les os lui font mal. Soudain il est si lourd, lourd de tous ceux qui l’habitent et qui l’agitent.

La vie, quand Jules essaie d’en parler, il a une boule qui se forme dans la gorge. Sa vie, celle des autres, la vie, il ne sait pas par où commencer. Depuis toujours il pose des questions que d’autres n’imaginent même pas. La vie, le bonheur, les autres, et la souffrance : parfois comme un ciment, comme un trait d’union entre les moments qui, quand ils s’ajoutent, fabriquent du temps. Jules, il est comme beaucoup, il ne sait pas ce qui le rendra heureux demain, il est comme les autres mais lui il le dit, il le vit. Alors il a le regard qui se plisse, les dents qui se serrent, les mains qui se crispent et il attend. Il attend les signes de ce qui lui donnera des sourires.

Jules il dit que la vie, il faudrait qu’elle lui appartienne pour qu’il soit bien, il faudrait qu’elle soit à lui, rien qu’à lui. Il dit qu’il voudrait décider seul de comment il la partagera, comment il la construira. Et quand il dit qu’il veut partager la vie, sa vie, il ne voit pas ça comme un gâteau qu’on diminue, il ne voit pas ça comme une séparation, mais comme une union.

Et puis dans sa vie, Jules il aime les émotions et les mots qui vont avec, des mots qu’il choisit. Les autres, beaucoup d’autres, les femmes surtout, lui disent que « ce ne sont que des mots » alors lui il serre les dents, encore, et ne dit rien. Il a mal. Il a mal et en a marre des autres qui sont dans le réel parce qu’ils ont un pouvoir sur les objets ou sur les corps. Il n’en peut plus de ces réalités de convenance, lui il aime s’émouvoir et le dire, il aime tout ce que ses sens lui apportent et il veut en parler.

Jules aime lorsque les définitions n’existent pas, lorsqu’elles se refusent au mariage de raison entre le vivant et l’écrit immobile, il veut que le poids des dictionnaires ne soit plus qu’un mauvais souvenir et découvrir en feuilletant les pages que soudain le mot qu’on cherchait hier n’y est plus, qu’il s’est échappé ailleurs dans un autre ordre, dans une autre règle. Jules aime se persuader qu’il y a peut-être un doute quelque part et que dans quelques jours ou dans mille ans le petit Larousse ne s’utilisera plus comme un objet, comme un de ces ustensiles qui nécessitent un mode d’emploi, il sera tout autre, il respirera, il entendra, il ressentira et alors quand les Jules de demain, les comme lui qui souffrent de ce qui est défini et définitif pourront caresser le livre et lui demander avec tendresse ce que veulent dire les mots peur, ou amour ou orage ou flaque alors il posera l’oreille tout contre la couverture et entendra peut-être un chant d’oiseau ou alors d’espoir ou les deux parce que cela va ensemble et les lettres ne seront plus alphabétiques, elles seront virevoltantes, elles seront tremblantes ou troublantes. Et Jules fermera les yeux. Il sera bien…

Jules se souvient de toutes ces souffrances d’adolescent, toutes ces souffrances qui s’inscrivent dans le marbre des souvenirs. Les filles, les premières filles qui sont radieuses devant toutes les mécaniques, celles des épaules et celles des engins à moteurs. Et celles qui sont en admiration devant les déhanchements de jeunes séducteurs qui partent en chasse sur les pistes de danse avec un appétit de fauve. Lui Jules, il a les épaules frêles, frêles et boutonneuses, alors ils les rentrent en dedans, lui n’a pas de moto, ni de mobylette, il marche, le regard en l’air à attendre un signe d’orage. Et les mots se bousculent, ils lui inondent le cerveau avant la pluie. Cette pluie qu’il a en lui, depuis toujours.

Jules était si mal en ces moments-là, en ces moments de rien où il ne comprenait pas. Lui il aurait voulu raconter aux autres, aux filles surtout la beauté du gris de l’orage quand il se prépare à frapper.

Il aurait voulu raconter ce qui se produisait dans son en dedans, il cherchait les mots qui peuvent aller avec.

Après quelques jours d’une longue panne sèche, tout doucement par la fenêtre ouverte l’inspiration est revenue…

Besoin d’écrire,

Inspire, respire…

J’ai le souffle moins court,

Les mots sont là :

Ils reviennent de ce si loin,

Rimes des presque rien.

Je les entends,

Ils approchent,

Efflanqués, allégés

De leurs graisses académiques.

Inspirés, étonnés,

Sur le long fil de nos mémoires abîmées,

Ils étaient là,

Prostrés dans l’attente,

D’une plume de rosée.

Le presque soir aux reflets bleus

Est arrivé,

Une fenêtre de papier

S’est ouverte à la page ridée

Marquée,

De tous ces hivers

Emplis de nuits.

Aujourd’hui,

C’est le début du fini,

L’oubli est enfoui.

J’inspire, je respire.

21 avril

C’était il y a trente ans ou un peu plus. C’est un bout de leurs débuts. Un petit bout, l’autre commencement du même début.

Elle est arrivée en avance, vêtue de peu. La chaleur et l’habitude. Il faut gagner du temps, elle ne supporte pas les mains qui hésitent, humides et maladroites. Il lui faut du rapide, de l’envoyé. Celui qu’elle a rencontré hier est un dur, un viril. Elle l’a repéré au premier coup d’œil, dès qu’elle est entrée dans l’atelier. C’est un chef d’équipe. C’est lui qui l’a accueillie. Il avait un regard pour vous déshabiller. Avec elle c’est inutile, sous sa blouse, il n’y a presque rien. C’est l’été, elle aime se sentir presque nue. Il ne lui a pas fallu longtemps pour comprendre qu’elle n’était pas du genre à se contenter de regards platoniques. Alors quand la journée s’est terminée, il l’a invitée à boire un verre, pas loin, juste à la sortie, un vieux bistrot, avec des gars en bleu, de la fumée, une odeur de vieille friture et un air de variété qui s’échappe de la pièce du fond. Elle a pris comme lui : un Ricard. Ils sont debout, au bar. Il la regarde. Il vérifie, tâte du regard, de haut en bas. Il n’a pas grand-chose à raconter, demander d’où elle vient, son âge, ses goûts il s’en fout. Il n’est pas là pour les mots, il voit bien qu’elle est prête elle aussi. Elle répond en hochant la tête, son allure est nonchalante, on sent bien, rien qu’à la voir, qu’elle aime l’amour, pas celui qui rime avec tendresse, non celui avec les mains qui fait crier et laisses-en sueur.

Elle n’est pas bavarde. Elle observe ses mains, elles sont immenses et épaisses. Il pourrait faire le tour de sa taille. Des mains d’ouvriers, des mains d’homme, jamais malades. Des mains qui entrent dans la vie avec un appétit féroce. Il lui propose de venir chez lui le lendemain soir. Il a la télévision, ce n’est pas courant. Ils la regarderont tous les deux en buvant une bière glacée. Elle ne dit pas non. Pour la télévision, pour ses mains. Elle s’en va, clin d’œil déhanché, gourmand, il fait chaud. Il commande un deuxième Ricard. Il a envie d’elle. Demain soir.

Il a ouvert la porte et elle est entrée sans hésiter. Il est en maillot, il sent le bon, le frais de la douche. Elle est toute molle, moite aussi, c’est la chaleur, l’orage bien sûr, mais il y a le désir aussi. Elle y pense depuis hier soir. Elle veut que ça commence, vite, être contre lui. Il faut qu’elle le sente avec le bout des doigts, qu’elle l’effleure pour qu’il frémisse et quand il sera à point, elle appuiera un peu plus, elle le caressera plus fort, plus proche du frottement et pour finir, pour l’achever, pour lui porter le coup fatal, elle se collera contre lui, elle mélangera sa peau à la sienne pour qu’il ne soit plus qu’un et alors il entrera en elle pour terminer le travail. Lui, il n’est pas si pressé, il est fier de montrer sa machine à images, sa télé, elle trône au centre de la pièce. L’un des murs est constellé de pâles étoiles du cinéma français qu’il a soigneusement découpé dans des magazines pour salles d’attente. Elle n’en connaît aucune, le cinéma elle ne s’y intéresse pas, du moins pas aux images qui défilent et aux histoires qui se racontent, au cinéma ce qui l’attire, ce sont les mains d’hommes qui naviguent dans le noir et qui accostent parfois sur des bords de peau qu’elle offre volontiers. Il s’est affalé sur un divan en skaï, rouge comme un mauvais vin de table et lui fait signe de s’approcher. La télé est trouble, ce doit être l’orage, il lui explique que cela perturbe la circulation des ondes, on distingue des chanteurs, mais on les entend mal, on dirait qu’ils bourdonnent tous sur le même air. Il est essoufflé, peut-être la fatigue de la journée, ou le désir qui monte, qui grossit lui aussi, comme l’orage dehors. Il y a deux bières sur la petite table recouverte d’une vitre sous laquelle sont incrustées quelques horribles cartes postales. Elle est fraîche la bière, elle se boit sans verre, pour qu’on la tienne à pleines mains, qu’on sente le contact du froid sur le verre. En quelques goulées elle est bue, la chaleur fait comme une coque dans laquelle flotte une bulle de frais. Elle s’étale sur le rouge du canapé, sa robe est légère, à la limite de l’inexistence, ce n’est pas du tissu, on dirait un voile, un souffle sur la joue. Quand elle s’est assise, l’étoffe s’est soulevée, envolée, elle a les cuisses découvertes, des cuisses simples, sans artifices. Le galbe, elle s’en fout, elle bouge tout le temps, elle sent la chaleur qui monte et l’humidité qui entre en elle. Ça lui fait comme une pression sur la poitrine, comme si le souffle allait se couper. Dehors l’orage a commencé. La pièce est sombre, seule la télé résiste, comme un îlot de lumière. Il se tourne vers elle, plusieurs fois, elle a son genou qui touche sa jambe, plusieurs fois. Elle bouge tout le temps. Son maillot est bleu, si bleu qu’il l’illumine. Le tonnerre gronde, elle s’en moque de cette télévision alors elle déboutonne le haut de sa robe : « il fait chaud chez toi… ». Son sein ne se devine plus, il jaillit, libéré, il le saisit, sa main est grande mais il la lui faut toute. Il aime cette sensation, ça colle un peu : la sueur, le bout est frais, si dur, il se tourne sans rien lâcher, elle est déjà sur le dos, ouverte, en attente. Il entre en elle, vite, c’est facile, elle est entièrement offerte, elle a sorti un mouchoir de son sac : « tu te retires avant la fin, je ne veux pas de petit… » C’est tout, elle est entraînée par le rythme des éclairs, elle a le bassin souple, la pièce est toute noire, à chaque jaillissement de lumière il accélère un peu. Ses grandes mains sont sous ses fesses, il la pétrit, elle est pliée au niveau du bassin. Il est fort, comme elle aime, elle le sent, ça lui fait mal, elle râle, c’est si bon. Et puis un éclair plus vif, plus long comme un éblouissement et le roulement qui suit est terrible, la télé s’est tue, elle crie, c’est si bon la peur mélangée au désir, elle lui griffe le dos, il se secoue, il est en elle si profond que ça lui fait du mal, il ne s’est pas retiré, c’est si bon, elle a la main qui pend au bord du canapé, le mouchoir est à terre. Elle jouit. Quatorze juillet, Paulette est enceinte.

Paulette est enceinte et Jules attend Lisa.

Je ne connaissais, mais j’ai eu un vrai coup de cœur pour ce texte…

C’est quoi la poésie ? C’est une épuisette à étoiles…

C’est quoi la musique? C’est du son qui se parfume

C’est quoi l’émotion? C’est l’âme qui s’allume

C’est quoi un compliment? Un baiser invisible

Et la nostalgie? Du passé comestible

C’est quoi l’insouciance? C’est du temps que l’on sème

C’est quoi le bon temps? C’est ta main dans la mienne

C’est quoi l’enthousiasme? C’est des rêves qui militent

Et la bienveillance? les anges qui s’invitent

Et c’est quoi l’espoir? Du bonheur qui attend

Et un arc-en-ciel? Un monument aux vivants

C’est quoi grandir? C’est fabriquer des premières fois

Et c’est quoi l’enfance? De la tendresse en pyjama

Mais dis, papa

La vie c’est quoi?

Petite, tu vois

La vie, c’est un peu de tout ça, mais surtout c’est toi

C’est toi

C’est quoi le remord? C’est un fantôme qui flâne

Et la routine? Les envies qui se fanent

C’est quoi l’essentiel? C’est de toujours y croire

Et un souvenir? Un dessin sur la mémoire

C’est quoi un sourire? C’est du vent dans les voiles

Et la poésie? Une épuisette à étoiles

C’est quoi l’indifférence? C’est la vie sans les couleurs

Et c’est quoi le racisme? Une infirmité du cœur

C’est quoi l’amitié? C’est une île au trésor

Et l’école buissonnière? Un croche-patte à Pythagore

C’est quoi la sagesse? C’est Tintin au Tibet

Et c’est quoi le bonheur? C’est maintenant ou jamais

Mais dis, papa

La vie c’est quoi?

Petite, tu vois

La vie, c’est un peu de tout ça, mais surtout c’est toi

C’est toi

Dans tes histoires, dans tes délires, dans la fanfare de tes fous rires

La vie est là, la vie est là

Dans notre armoire à souvenirs, dans l’espoir de te voir vieillir

La vie est là, la vie est là

C’était il y a trente ans ou un peu plus. C’est un bout de leurs débuts. Un petit bout, un commencement de début.

Au premier éclair il l’a dévêtue. Elle est brune. Un noir qui s’incruste. Elle a les yeux qui interrogent, des yeux qui dérangent tant ils cherchent le regard de l’autre. Lui ne la voit pas, il cherche à la rendre nue. Il veut la prendre. Son corps est en sueur, un corps qui sent la journée de travail. Une odeur pour femme seule, qui rêve d’un homme qui la serre. Il ne l’aime pas, il veut simplement la posséder. Posséder, c’est le mot qu’il aurait choisi. Il en assez d’attendre, de l’attendre, il la veut. Il la veut, nue. Aujourd’hui il lui a donné rendez-vous à l’embranchement de la route et du chemin qui conduit à une petite pépinière. Il y connaît une cabane au fond d’un verger où il vient parfois au printemps. Une cabane à outils. Elle était à l’heure Rose, elle l’attendait. Impatiente de lui dire je t’aime, aujourd’hui elle pourra. Elle l’a répété toute la nuit. Il est temps de lui dire. Elle lui dira je t’aime, pour qu’il soit son homme. Celui dont elle parlera aux autres, aux copines. « Mon homme, le grand, le fort, avec des yeux clairs ». Elle est anxieuse, l’orage menace. Il est encore loin, les nuages ne sont que du coton. Ils auront le temps de parler le temps de dire, de se dire ce qu’elle répète en boucle depuis plus d’une heure. Ils parleront, doucement, tendrement et ils iront se mettre à l’abri. Alors il entendra peut-être comment ça fait quand elle a peur, et que cela se mélange avec le désir.

Il sait qu’elle l’attend, il a bien vu ces derniers jours qu’elle était prête, il pourrait cueillir le fruit. Un fruit gorgé de soleil, juteux comme il aime. Il est à mobylette. Il fait si lourd. Sa chemise colle à la peau, surtout dans le dos. Il aime cette chaleur, elle annonce l’orage, il sait qu’il viendra, qu’il est proche. Il lui proposera de s’abriter. Elle aura peur au fond de la cabane. Il attendra qu’elle le supplie de la protéger. Il connaît l’effet de l’orage chez les jeunes filles. Elles ne résistent plus, cherchent simplement à se blottir. Il le sait, c’est l’été que les femmes résistent le moins.

Il ne s’est pas trompé, elle est sensible à la lumière qui baisse et quand les premiers grondements ont retenti, au loin, derrière l’horizon, elle s’est approchée de lui. Imperceptiblement. Il n’a pas besoin de proposer la cabane, elle le conduit, se dit qu’ils pourront parler. Et lui sait qu’il pourra la posséder. Ils ont fermé la porte. Le premier coup de tonnerre a claqué. Elle s’est approchée. La lumière a encore baissé, les éclairs s’incrustent. Ils traversent les murs, s’immiscent entre les planches mal jointes. Son visage a blanchi. Elle a peur, tout se mélange, elle le regarde comme pour l’implorer. Il s’approche, elle est peu vêtue, une robe, légère, quelques boutons, inutiles, quand le cœur bat si fort. Ils sautent un à un. Elle frémit, elle a la gorge sèche. La robe est à terre, chiffon qui a accompli sa tâche. Il est beau, il est fort, elle voudrait lui dire mais il est occupé à dégrafer le soutien-gorge. Elle n’ose pas le retenir, lui dire d’attendre. Encore un peu. Les premières gouttes tombent, elles sont lourdes, irrégulières, comme un signal. Et puis l’explosion, le déchaînement. Les éclairs s’amoncellent, l’eau ruisselle et les mains de l’homme s’étalent, débordent. Ce ne sont plus des mains, mais des fouines. Elles s’insinuent, s’immiscent, la culotte n’est plus un barrage, elle est un souvenir, elle a disparu. Il la tord. Elle n’ouvre plus les yeux. La peur, l’amour, le désir, elle ne sait plus, elle voudrait dire les mots qu’elle a répétés toute la nuit Au lieu de cela, elle le laisse faire. Elle gémit, petit animal. Il n’est plus délicat, il se déchaîne, comme l’orage qui grossit. Il la porte jusqu’à une table à outils. Elle est recouverte d’une poussière grasse qui colle avec la pluie qui s’infiltre partout. Il la dépose. Comme une poupée de chiffon. Elle voudrait lui dire d’attendre, elle voudrait qu’il prenne le temps d’entendre la musique que fait sa peau, si fine, si fraîche, quand on l’effleure, là, aux endroits secrets que même ses mains hésitent à toucher. Elle voudrait qu’il la rassure, qu’il lui dise que l’orage s’éloigne, qu’il la protégera. Elle a dix-sept ans, c’est jeune, c’est fragile, une presque femme de dix-sept ans. Elle est triste, déçue, elle ne sait pas. C’est la première fois, elle a peur. Elle essaie d’ouvrir la bouche, pour lui dire qu’elle le rêve, souvent, si souvent qu’elle pense passer toutes ses nuits avec lui. Elle entrouvre les lèvres, il les referme avec les siennes, ce n’est pas un baiser, c’est une morsure. Elle rêvait tant d’amour. Elle ne résiste plus, elle a jeté la tête en arrière lui livrant le haut de sa gorge, si blanche, si fine. On y voit le sang qui passe. Elle ne le reconnaît pas. Ses pommettes sont remontées, il serre les mâchoires, comme un chasseur appliqué qui dépèce un chevreuil. Il lui écarte les cuisses, sans délicatesse, sans joie. C’est calculé, il connaît le terrain. C’est une position qu’il affectionne. Elle est au bord de la table, un peu graisseuse. Il est en elle, accélère le rythme, l’orage est partout. Elle sanglote. Elle ne sait pas, la peur, la douleur, l’amour, l’orage. Elle aime ce qu’il lui fait et s’ouvre un peu plus. Son bassin accompagne la cadence qu’il impose. Et soudain, un éclair, l’éclair, si puissant qu’elle le voit comme dans un flash. Le coup de tonnerre est immédiat, elle a crié quand elle a compris l’orgasme. Il a fini, elle est en larmes, il est en sueur. C’est chaud dans son ventre, en bas, chaud et un peu poisseux. Il s’est retourné, il ne l’entend pas l’appeler, doucement, d’une voix qui doit dire « je t’aime ». L’orage s’éloigne et lui s’en ira aussi. Il ne s’est même pas retourné pour la voir. Il l’a eue. Il va rejoindre sa mobylette. C’est le quatorze juillet, Rose est enceinte.

C’était il y a trente ans, Lisa a commencé son attente.

C’était hier : ils s’aimaient à nouveau comme à chaque matin qui débute. C’était hier, le 14 juillet, ils avaient repris le chemin.

Les orages de juillet, du quatorze juillet, comme une évidence. Quand approche la fête nationale et ses pétards kaki, les yeux se tournent vers le ciel. Le bal s’achèvera sous l’orage, c’est écrit. La danse des fêtards deviendra un dégoulinement.

Chaque année c’est pareil. Ça tient la journée. Péniblement, il faut le dire. Et le soir venu, quand la chaleur a tellement pesé que même les regards sont écrasés et deviennent vides de tout, l’orage se souvient du « qu’en diront-ils » et tout craque pour le feu d’artifice ou pour le bal.

C’est ainsi, c’est inscrit dans le patrimoine génétique de la France météorologique. L’orage est le thème favori des conversations de fin de marché. Tout le monde le sait : les ingénieurs de la météo sont des fonctionnaires bien payés juste bons à gâcher les cérémonies.

Tout le monde le sait : le quatorze juillet, ce sont les orages. Un point c’est tout. C’est comme la neige à Noël : « on le sait bien » qu’il n’y en a plus depuis…Depuis qu’on croit se souvenir. On le sait bien aussi que la semaine de Pâques est toujours mauvaise. C’est écrit, on sait tout cela, on l’explique, on le proclame, on l’assure avec une conviction absolue. C’est une loi imprimée dans le scénario de toutes les fêtes familiales. Elle ne se discute pas, on ne la discute pas, c’est un objet de consensus, un des rares, c’est une union nationale, sacrée, autour de considérations pluviométriques. On ne se dispute pas sur ce thème-là, on ne débat pas, on fait pire : on se souvient ensemble, on disserte sur les dépressions du temps, on oublie celles des hommes. Le temps comme une certitude qu’on partage avec délice.

Les orages de Juillet c’est d’abord du moite. Les corps ont souffert. Il a fait lourd, il a fallu supporter la pesanteur d’une journée de plus. L’air est rare. Il prospecte l’ombre et s’y rassemble par paquets. On le cherche, on tend le cou, les veines saillantes du sang qui bout, on tire sur les cols. L’atmosphère s’est épaissie, s’approche du sol comme une housse de coton.

La lumière est plus basse, les premiers nuages naissent, ils se forment. On sent des trous de fraîcheurs qui s’installent au-dessus des têtes. Des oiseaux effrayés s’éparpillent sans réfléchir. Puis les nuages n’enflent plus, ne s’élèvent plus. Ils ont éliminé l’horizon. Ils s’étirent, s’étalent. Plus rien ne les empêche de se rassembler aux quatre coins, là où le regard peut se poser.

Au sol, il y a ce noir qui tombe par plaques lourdes de ce sombre qui repousse les derniers éclats d’un soleil qui en a trop fait aujourd’hui.

En quelques heures, la chaleur est oubliée. L’angoisse monte. Une angoisse emplie des respirations qui se retiennent. C’est la crainte de ceux qui ont peur, de ceux qui ont appris l’orage comme une colère, comme une punition. Ils attendent. Ils regrettent les brûlures du soleil qu’ils maudissaient après déjeuner. Ils auraient pu patienter, supporter.

Vu d’en haut, c’est comme une étendue de silence, on dirait une mer d’huile qui se prépare aux déchaînements. Il y a des yeux qui cherchent le premier éclair, le signe du départ, du début. Les portes se ferment, les rideaux se tirent, les lèvres se pincent, les mâchoires se crispent. C’est la peur qui déroule, qui enfle.

La peur est partout, irraisonnée. Les mères surtout. Pour les petits, qui ne veulent pas rentrer, pour les hommes qui sont loin, aux champs, à l’usine, à la guerre Ils sont là à côté, à attendre le feu du ciel qui les fortifiera. Ces hommes qui jouent les héros d’un jour poitrine en avant, bravant les éléments. Inondés de pluie chaude, les cheveux collés aux tempes, ils veulent dire à leurs belles qu’elles n’ont rien à craindre.

Il y a ceux qui attendent l’amour qui suivra quand les mains se retrouveront, quand les doigts encore humides de chaleurs se diront qu’il est temps de se serrer l’un contre l’autre. L’amour aime l’orage.

Et il y a ceux qui attendent l’eau, un espoir pour la terre, un répit pour le jaune paille de l’été. Ils attendent.

L’orage est partout, il a envahi le pays. Il n’a pas choisi le quatorze juillet ! Foutaises ! Il s’en moque du quatorze juillet, du calendrier, de la vie d’en bas, de ce qu’on dira de lui quand il sera passé, demain. Il s’en moque qu’on le mesure, qu’on le rêve, qu’on l’espère qu’on l’emmagasine dans les machines à banalités. Il est venu pour frapper. L’orage n’a pas besoin qu’on l’aime, ni qu’on l’attende. Il ne vient pas seul, il envoie quelques éclairs, quelques coups de vents qui inquièteront, qui rafraîchiront. Ce sont les préliminaires pour que les corps se tendent, que les gorges se nouent.

Quand le silence est absolu, quand chaque vivant retient son souffle il envoie la première semonce. Terrible, sec, comme le signe que tous redoutent.

Les orages du quatorze juillet comme une litanie que chacune récite toutes les années. Quelques-uns qui les attendent quelques autres qui les redoutent et au milieu de tous, deux trous de fraîcheur dans la chaleur il y a Jules et Lisa. Leurs mains se cherchent. Il la cherche, elle l’espère.

Il, elle : deux histoires écrites en parallèle et qui se retrouvent.

Ils ont passé si peu de temps ensemble, si peu pour deux qui s’aiment depuis toujours.

Ils n’en peuvent plus de se séparer de se déchirer, de s’attendre, de s’espérer. Ils n’en peuvent plus de ce temps qui n’est pas pour eux, de ce temps qui partage la vie entre ce que l’on voudrait, ce que l’on a, et qu’on oublie. Le temps n’est pas fait pour ceux qui comme Jules et Lisa fonctionnent de travers.

Jules, Lisa, deux naufragés du linéaire. Jules et Lisa deux chercheurs d’émotions dont ils sont les seuls à comprendre la mélodie.

Jules et Lisa. Ils sont au milieu de tous. La ville les entoure. Ils se sont retrouvés hier ou il y a plus. C’est peu de dire qu’ils s’aimaient déjà. L’orage les a cherchés, enfants de sa passion. Demain ils seront loin, ils partiront ailleurs, là où le temps ne signifie plus rien, là-bas à un bout de la terre. Jules en rêvait et demain il le fera. Ils partiront, pour Rose, pour leurs mères qui dormaient, qui ne voulaient pas les entendre crier, il y a trente ans. Ils partiront pour commencer l’histoire, l’autre histoire, celle qui s’écrira plus tard avec de mots encore en gestation, dans des livres qu’il reste toujours à écrire.

Ils se tiennent du bout des doigts, la nuque raidie à trop scruter le ciel, ils se sentent emplis de larmes. Lui, il est au sommet du bonheur. Elle n’en croit pas ses yeux. Les autres ont disparu, aspirés. Sur leur visage, il y a des écoulements, pluies, larmes, sueurs. Ils sont liquides.

Derrière leurs yeux, l’histoire d’une vie, petite histoire qu’on écoute les soirs d’automne quand la mélancolie déverse son trop plein sur les couples en attente d’émotions.

Derrière les yeux il reste la mémoire qu’ils se sont fabriqués à deux, une mémoire qu’ils emmènent pour unique bagage. Les souviens-toi qui tiennent si chaud quand le noir de la nuit vous fait frissonner.

Comme je suis un peu en panne d’inspiration, je continue de publier, sans coupures, de publier mon troisième roman…

Ils s’aimaient. Ils s’aimaient et on ne peut pas le raconter. C’est si délicat de trouver les mots, de retrouver leurs mots pour qu’ils s’entendent avec amour. Des mots, il y en a tant et trop ne font que du bruit. Ils se sentent gênés, perdus, quand on les libère de leurs prisons alphabétiques. Ils cherchent un nouvel emplacement, un nouvel ordre ou la grammaire rime avec les paroles de tendresse. Il y en a qui se perdent quand on les libère. Ils s’étonnent d’être là parmi gestes, sons, odeurs. Ils existent ailleurs que dans une liste. Ces mots ils en avaient apprivoisé quelques-uns, ils les tenaient aux creux de leurs mains jointes.

Eux, lui, elle. Ils s’aimaient sans le dire, ils s’aimaient sans questions, sans doute. Ils s’aimaient, c’est tout. Depuis le premier jour, depuis cette secousse qu’ils avaient reçue tous les deux, ils s’aimaient. Et c’était étrange, pour les autres pour ces autres ceux qui fabriquaient des histoires d’amour convenables, normales, des histoires d’amour qui respectent le code, les règles. C’était étrange, ils étaient étranges, merveilleusement étranges. Merveilleusement, c’est le mot juste, celui qui adoucit, qui nettoie le mot qu’il accompagne pour en faire une douceur. Cette douceur dont ils étaient parfois si loin.

Malgré tous les adverbes du monde, ils n’en pouvaient plus de chercher, ils n’en pouvaient plus d’essayer de trouver toutes les réponses qu’il faut pour comprendre les regards durs et droits que les autres portent sur les étranges, ceux qui ne marchent pas comme les autres, qui sont déréglés comme des machines qui s’emballent. Ils n’en pouvaient plus, c’est tout. C’est épuisant de ne jamais parvenir à monter sur scène. Tous les autres y sont déjà, tête haute. En plus, les autres ils vous observent, comme dans ces mauvais rêves où les jambes sont lourdes, si lourdes que même éveillé l’idée d’avancer devient pesante.

Et puis, il y avait eu l’orage. Encore une fois. Les cœurs s’emballent. Pas de douleurs, ils sont heureux de se trouver, de se toucher. Eux, lui, elle. Les mots sont inutiles. La pluie les entoure, les aide à s’unir, les aide à s’enfuir.

Ils attendaient ce jour depuis si longtemps.

Aujourd’hui ils débutent une nouvelle existence, coincés entre le papier et les mots des autres. Ce matin ils ne sont plus qu’une question à la une d’un journal de province, une question pour que les autres parlent : ceux du 14 juillet et plus encore, ceux qui ont la parole lourde. Demain tous se souviendront, tous les abîmeront.

Depuis ce matin je suis grand-père pour la quatrième fois. J »ai écrit ce texte pour lui, pour nous…

Léon

Le matin s’annonçait lourd,

Poisseux, gluant,

Un mardi pesant,

Déterminé à rouler sa longue litanie

D’ombres confinées…

Et soudain,

Mon cœur se met à chanter,

Mélancolie doucement s’est retirée,

Oui là,

Au bord de la mémoire tiraillée,

Un bouquet de couleurs,

Sur mon bonheur s’est imprimé.

On oublie le gris,

On rit, on pleure, c’est lui.

Le voici, il est là…

Petit d’homme

Aux aurores s’est annoncé.

J’arrive nous dit-il…

J’entre dans votre monde,

Oh je sais,

Il est un peu abimé,

Mais ne vous inquiétez pas,

Je vous ai entendu,

Oh oui,

Vous m’avez déjà tant aimé

Vous m’avez attendu

Vous m’avez espéré

C’est fait, je suis là

Je vais vous rassurer

Je suis Léon,

Et ce monde que vous m’avez rêvé

Avec vous tous,

Nous allons le réparer…

14 avril…

J’alterne, des débuts de nouvelles que je vais poursuivre, et toujours mon roman, le troisième, j’ai publié le début l’autre jour, je continue, ce ne sont plus des extraits, mais la suite, sans coupures pourquoi pas tout le publier par petits bouts….

On est encore dans le hier de leur histoire. Il est nu. Il veut sentir les premières gouttes. Il est en elle, depuis les premiers éclairs. Elle n’ouvre plus les paupières, toute entière consacrée à l’amour. La lumière change à chaque mouvement. Il ne se lasse pas. Il la contemple à pleins yeux, à s’en dilater les pupilles. Il s’emplit les narines des mille parfums de son corps. Il l’effleure, simple picotement. Il attend : la peau frissonne, vibre. Il accélère, appuie un peu. Le souffle est court, saccadé.

Il entend. Il l’entend avec le bout de ses doigts, de sa langue ; toutes les surfaces se touchent. Il ressent le souffle d’air venu de l’intérieur, les cascades, le débordement. Il sait qu’elle ne tremble pas. Elle ondule, légère, apaisée, voile du navire au repos, vapeur qui s’envole en silence.

A eux deux ils fabriqueront le sixième sens. Elle est bien. Bien dans la peur de l’orage, bien quand il s’approche d’elle, bien quand il lui prend la main, doucement, sans un mot.

Et la pluie, brûlante au début, piquante ensuite, comme des aiguilles qui poussent à l’intérieur. La peau ruisselle, le tonnerre gronde. Il la protège, veut la voir jouir quand le plus bel éclair brillera.

Et soudain un éblouissement, un orgasme, les deux fusionnent. Ils crient leur plaisir.

Ils hurlent leurs douleurs. C’est un appel. Un rappel qui contient leur histoire. Ils hurlent : on ne sait pas, on ne sait plus. Le cri est une déchirure dans l’air brûlant. Comme une plaie qui saigne abondamment et où on ne peut éviter de poser le regard.

Le cri ne s’écoute plus, il est un fond sonore, il s’est fondu dans le décor, on le vit, il est… Il n’est pas puissant, il est vivant. Un cri qu’ils sont seuls capables d’achever. Ils le connaissent, il est né avec eux.

C’était hier, ou il y a plus longtemps. C’était une nuit si singulière.

C’est fini. Ils ne chercheront plus, ils n’attendront plus que l’autre revienne. C’est fini, ils ne sont plus. Le quatorze juillet, épilogue d’une histoire où les autres n’ont jamais existé. C’est fini, serrés l’un contre l’autre dans un pré, ils ont trouvé le chemin.

En haut, sur le bas-côté de la route qui domine la prairie fauchée de frais, quelques voitures, une ambulance. Plus loin, plus bas, la ville. Elle les attendait ce matin, comme tous les matins Elle les attend depuis le jour où elle les a vus naître, depuis cette première nuit où ils se sont aimés pour toujours, ce toujours qu’ils ont mis tant de temps à apprivoiser.

Plus tard, dans quelques lendemains sans sourires, dans le monde des autres on se souviendra peut-être de ces deux qui s’aimaient, de ces deux qui cherchaient, de ces deux qui avaient perdu tant de temps pour découvrir leur amour.

C’est fini, la lumière les a écrasés, un drap les a recouverts, une housse les a séparés, ils sont partis là-bas vers les nuits mauves qui emplissaient les rêves qu’ils avaient ensemble.

Un peu en mal d’inspiration poétique en ce moment, et oui les gares me manquent, je me lance un défi, j’ai beaucoup de débuts de textes, nouvelles ou autres, que j’ai laissées en chantier, je vais donc me mettre la pression en publiant ces débuts et en m’obligeant à poursuivre…. Et n’hésitez pas à me rappeler à l’ordre…

Il a eu une légère hésitation, mais après une longue journée de travail, avec en plus cette maudite valise à roulettes à traîner s’éviter un petit effort supplémentaire est bienvenue. Au diable les discours moralisateurs de tous les nouveaux prêcheurs du bien-être.

Il appuie sur le bouton d’appel : la cabine est déjà là. Ce sont d’insignifiants petits événements mais qui donnent facilement le sourire.

Curieusement, quelqu’un est déjà dans la cabine. Cabine au demeurant minuscule. Deux personnes, une valise et c’est déjà presque plein. Pourtant il est écrit : 4 personnes ou 250 kg…. Le voyage sera court, pas le temps de se livrer à des calculs sur le poids moyen autorisé…

Les quelques secondes, peut-être 15 ou 20, sont longues, très longues, trop longues. Il n’aime pas cette proximité, le contact est inévitable.

La cabine grince, ou plutôt couine pour s’arrêter. Il y a ensuite le moment toujours un peu gênant, ou s’enchaînent bêtement les formules de politesse : « bonne journée, je vous en prie, après vous… »

Ils se retrouvent tous les deux dans un couloir étroit, ou plutôt qui devient de plus en plus étroit. Au sol une moquette grise, râpée, usée.

C’est une guerre me dites-vous ?

Oui vous avez raison !

De ma fenêtre ouverte,

Je distingue le champ de bataille…

Le combat a débuté,

Le printemps est bien là,

Il est sur le front.

En première ligne, il envoie des troupes d’élite…

Fleurs blanches légères,

Doux pétales envolés…

La victoire est proche…

11 avril

Mon troisième roman, « un orage en février » , formidable histoire d’amour entre Jules et Lisa est téléchargeable en version numérique e-pub sur le site Kobo, il participera au prix » les talents de demain 2020

Tout loin d’eux,

Il y a le bleu…

Tout là haut,

Il y a le beau…

Tout en bas,

Vieil arbre creux

Tend des bras noueux…

7 avril 2020

Les toutes premières lignes de mon troisième roman…

La nuit s’est effacée, doucement, discrètement, sans gêner la lumière naissante, sans brusquer la fraîcheur qui a pris ses quartiers. De nouvelles ombres prennent leurs places. Elles se dessinent, lentement. Les paupières s’ouvrent, les regards s’éveillent.

Au milieu d’un pré, deux taches. Elles n’y étaient pas hier soir. On distingue les corps étalés, écartelés, sur le foin coupé de la veille. Elle est sur le dos, robe tablier ouverte. On croirait une nappe pour le pique-nique. Sa peau est blanche. Elle attendait l’été pour que les couleurs se posent. Elle attendait ce nouvel été pour ne plus avoir peur.

Elle semble se reposer, apaisée après l’amour. Son visage est calme. On distingue au coin de la lèvre un peu de salive. Elle est sèche, comme une croûte que le sel forme après un bain de mer. Il fait chaud, même la nuit. Ses cheveux sont noirs. Ils brillent déjà, emplis du soleil qui les éclaire. Les yeux sont ouverts, légèrement. On devine une lumière. Elle vient de l’intérieur. Ses yeux sont beaux, ils sont bleus. Les mains sont posées à plat sur le sol, doigts écartés, pour faire contact. Tout autour la terre fume.

L’orage s’est éloigné. Il a laissé un écho, une traînée lourde et moite. Il est allongé contre elle et ajoute une courbe à leurs corps enlacés pour inventer une géométrie de la tendresse. Tête enfouie au creux de l’épaule, main posée, délicate et légère, sur ce corps endormi, il est immobile.

Autour d’eux la terre fume et respire. Elle s’étire. Ils ne bougeront plus. L’orage est passé.

On n’est pas d’un pays, mais on est d’une ville

Où la rue artérielle limite le décor

Les cheminées d’usine hululent à la mort

La lampe du gardien rigole de mon style

La misère écrasant son mégot sur mon coeur

A laissé dans mon sang sa trace indélébile

Qui a le même son et la même couleur

Que la suie des crassiers, du charbon inutile

Les forges de mes tempes ont pilonné les mots

J’ai limé de mes mains le creux des évidences

Les mots calaminés crachent des hauts fourneaux

Mes yeux d’acier trempés inventent le silence

Je me saoule à New York et me bats à Paris

Je balance à Rio et ris à Montréal

Mais c’est quand même ici que poussa tout petit

Cette fleur de grisou à tige de métal

On n’est pas d’un pays mais on est d’une ville

Où la rue artérielle limite le décor

Les cheminées d’usine hululent à la mort

La lampe du gardien rigole de mon style

A la table des quatre saisons,

Comme chaque année,

Je me suis installé…

Et pour monsieur, ce sera ?

Oh pour monsieur ce sera simple !

Un peu de printemps, s’il vous plait.

Et je le veux nature,

Sans fioritures,

Ni fanfares, ni trompettes !

Je vous en prie,

Je suis pressé.

Oh oui,

Il y a tant d’hivers

Que je l’attends.

C’est un printemps

Que je veux déguster

Et emporter…

Oui je le prends,

Tel qu’il est…

Oui ainsi :

Fleuri,

Et pour le service,

Un sourire ou deux,

Et je serai comblé,

Pour tout l’été.

5 avril

Au printemps au printemps

Et mon cœur et ton cœur

Sont repeints au vin blanc

Au printemps au printemps

Les amants vont prier

Notre-Dame du bon temps

Au printemps

Pour une fleur un sourire un serment

Pour l’ombre d’un regard en riant

Toutes les filles

Vous donneront leurs baisers

Puis tous leurs espoirs

Vois tous ces cœurs

Comme des artichauts

Qui s’effeuillent en battant

Pour s’offrir aux badauds

Vois tous ces cœurs

Comme de gentils mégots

Qui s’enflamment en riant

Pour les filles du métro

Au printemps au printemps

Et mon cœur et ton cœur

Sont repeints au vin blanc

Au printemps au printemps

Les amants vont prier

Notre-Dame du bon temps

Au printemps

Pour une fleur un sourire un serment

Pour l’ombre d’un regard en riant

Tout Paris

Se changera en baisers

Parfois même en grand soir

Vois tout Paris

Se change en pâturage

Pour troupeaux d’amoureux

Aux bergères peu sages

Vois tout Paris

Joue la fête au village

Pour bénir au soleil

Ces nouveaux mariages

Au printemps au printemps

Et mon cœur et ton cœur

Sont repeints au vin blanc

Au printemps au printemps

Les amants vont prier

Notre-Dame du bon temps

Au printemps

Pour une fleur un sourire un serment

Pour l’ombre d’un regard en riant

Toute la Terre

Se changera en baisers

Qui parleront d’espoir

Vois ce miracle

Car c’est bien le dernier

Qui s’offre encore à nous

Sans avoir à l’appeler

Vois ce miracle

Qui devait arriver

C’est la première chance

La seule de l’année

Au printemps au printemps

Et mon cœur et ton cœur

Sont repeints au vin blanc

Au printemps au printemps

Les amants vont prier

Notre-Dame du bon temps

Au printemps

Au printemps

Au printemps

Le tribunal académique s’est réuni aujourd’hui dans son format le plus restreint. Car oui, il a bien fallu se résoudre à le convoquer. Une fois de plus, le cas qui lui est soumis aujourd’hui est un peu particulier.

Le plaignant est un personnage à part, chacun le connaît et pense l’avoir déjà rencontré. Mais rares sont celles et ceux qui peuvent le décrire, si ce n’est pour dire : « oui je l’ai vu, mais il est passé, si vite que je n’ai même pas eu le temps de lui parler. »

Vous l’aurez peut-être compris, le plaignant est le présent. Et évidemment, quand le président du tribunal procède à l’appel, il commence toujours par dire : « à l’énoncé de votre nom, je vous demanderai de bien vouloir répondre présent ».

Et il débute son appel.

C’est l’avocat de la partie civile, c’est-à-dire, de présent qui répond.

Le président du tribunal soupire : il sait déjà que la séance va être compliquée. Il demande à la cour en formation restreinte d’être attentive car il va procéder à la lecture de la plainte déposée par le présent.

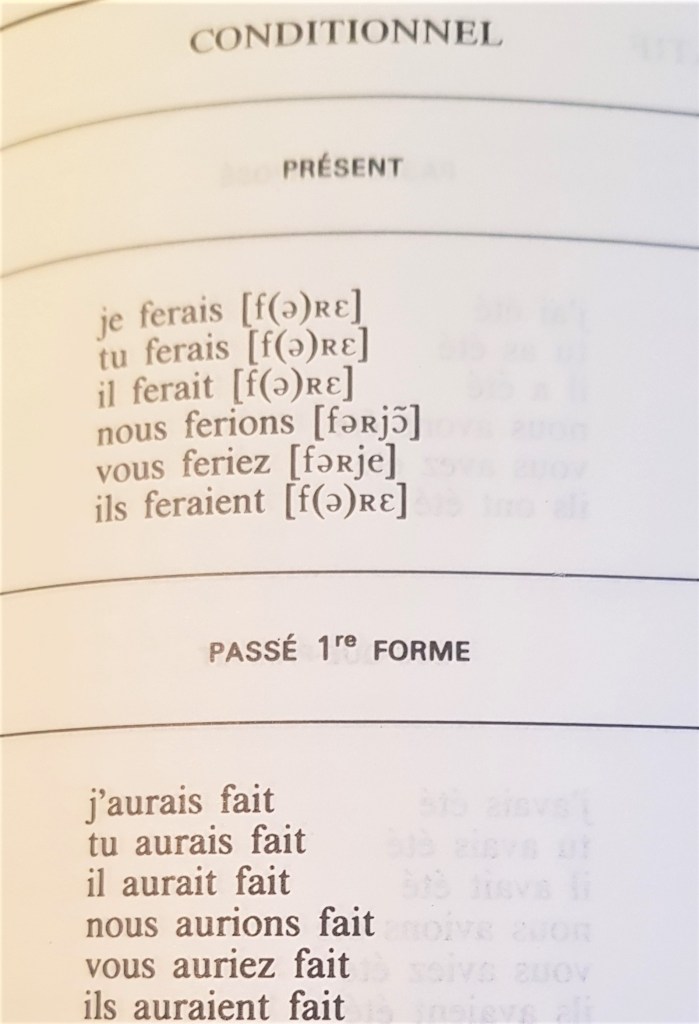

« Le présent, absent aujourd’hui, mais représenté par son mandataire, ici présent, a déposé une plainte pour je cite : oubli du présent, falsification du passé, escroquerie sur le futur et surtout, utilisation abusive d’un temps vaporeux, à savoir le conditionnel. »

« Le jury après avoir délibéré, informe le présent que s’il n’a pas été en mesure de prendre une décision concernant tous les temps, il a toutefois considéré que dans cette période, un peu particulière, les conditionnels suivants : il faudrait, il aurait fallu, nous aurions dû, ne pourront plus être employés qu’après avoir pris le temps de les prononcer dix fois de suite en se regardant fixement face à une glace. »

A présent la séance est levée.

4 avril

Envie de republier ce texte écrit, l’année dernière, cela semble si loin, si loin…

J’ai changé la photo d’accueil de mon blog. C’est Ouessant et ses cent vagues… Inspiration

Silence pluvieux,

J’ai la mer au bord des yeux.

Dans le loin bleu

De mes mémoires salées,

Deux ailes se sont envolées.

Vent d’hier,

Sur les vagues les a posées.

Explose l’écume,

S’envolent perles de brume.

Regarde la mer belle.

Sur la plume de tes mots

A la feuille amarrée,

Mer a chanté,

Mer a soufflé.

8 décembre

Au repas des bavards

Entre la poire et le Saint-Nectaire

J’ai sorti un reste de silence,

Que je gardais bien au chaud…

Et quand est arrivé

Le chariot des commentaires,

J’ai saupoudré deux pincées de rien,

Sur tous ces mots de trop…

2 avril

J’ai ouvert une fenêtre oubliée,

Sur la façade nord

De ma mémoire étonnée.

Dans un trou de lumière bleue,

J’ai plongée ma plume engourdie,

L’ai posée sur les douces rides,

Du soir tombant qui s’étire.

Quelques mots légers,

Pour la nuit j’ai réveillés…

Et tes pâles lèvres sucrées,

Doucement ont murmuré…

Je voudrais une fête étrange et très calme

avec des musiciens silencieux et doux

ce serait par un soir d’automne un dimanche

un manège très lent, une fine musique

Des femmes nues assises sur la pierre blanche

Se baissent pour nouer les lacets des enfants

Des enfants en rubans et qui tirent des cerfs-volants blancs

Les femmes fredonnent un peu, leur tête penche

Je voudrais d’éternelles chutes de feuilles

L’amour en un sanglot un sourire léger

Comme on fait entre ses doigts glisser des herbes

Des femmes calmement éperdues allongées

Des serpentins qui voguent comme des prières

Une danse dans l’herbe et le ciel gris très bas

lentement. Et le blanc et le roux et le gris et le vert

Et des fils de la vierge pendent sur nos bras

Et mourir aux genoux d’une femme très douce

Des balançoires vont et viennent des appels

Doucement. Sur son ventre lourd poser ma tête

Et parler gravement des corps. Le jour s’en va

Des dentelles des tulles dans l’herbe une brise

Dans les haies des corsages pendent des nylons

Des cheveux balancent mollement on voit des nuques grises

Et les bras renvoient vaguement de lourds ballons

On aurait dû,

Il aurait fallu,

Il faudrait que,

Ne serait-il pas mieux,

Ne faudrait-il pas ?

Il suffit vous dis-je !

Oubliez le conditionnel,

Respirez, écoutez…

Au présent, je vous le dis

Puisque vous aimez tant conjuguer,

Tenez,

Je vous propose

Ce si joli verbe aimer

Prenez-le,

Écoutez-le,

Et si le cœur vous en dit,

Vous pourrez le conjuguer

A tous les temps de votre impatience….

30 mars

Le ciel est au plus bas,

Lourd d’un gris épais.

Il pèse sur les épaules rentrées,

Des quelques ceux qui errent

A la recherche d’un printemps

Que quelques oiseaux impatients

Ont appelé en sifflotant…

Dans ma boîte à couleurs

Je cherche ce mot qui tinte,

Je le voudrais doux et gai.

Un mot pour apaiser

Un mot pour aimer.

Et sur ma feuille pâle d’ennui,

Ivre de couleurs

Le poserai sans un bruit…

28 mars

Je mets en ligne sur ma page facebook, les enregistrements de mes lectures du tibunal académique, rubrique que vous connaissez bien et que vous appréciez, je crois.

Norme : Je viens d’apprendre à l’instant, chère Beauté, qu’une fois de plus vous vous êtes égarée.

Beauté : Egarée ? Nullement, sachez chère Norme, que si je me suis posée ici, sur cette belle fleur de pissenlit, c’est parce que je le voulais, et surtout parce qu’il le fallait.

Norme : Une fleur de pissenlit ! Pourquoi pas du chiendent, ou non du trèfle, oui tiens du trèfle ! Encore une fois je me dois d’intervenir. Je vous le dis, je vous le répète : jamais, je dis bien jamais, vous ne devez prendre la liberté de vous poser où bon vous semble, sans au préalable ne m’en avoir parlé…

Beauté : Je vous entends, je vous entends chère Norme, mais sachez que je ne me pose jamais au hasard…Voyez-vous ce que j’aime par-dessus tout, c’est la légèreté, la douceur, la délicatesse et surtout la discrétion. Vous conviendrez que ce ne sont pas les premières qualités de toutes ces fleurs qu’habituellement vous m’imposez dans vos plans de vols.

Norme : Mais enfin Beauté, reprenez-vous, je ne vous demande pas de faire de la poésie, mais simplement d’ouvrir les yeux. Regardez autour de vous, ces jonquilles, ces roses qui éclosent. Vous ne me direz pas que ce vulgaire pissenlit mérite plus qu’elles qu’on leur rende les honneurs qu’elles méritent.

Beauté : Je vous écoute chère Norme et je ne vous dis pas que les fleurs que vous me citez doivent être oubliées, mais voyez-vous, il est des jours, où la beauté ne vous appartient plus. Elle s’envole, elle respire, elle est libre… Alors oui, je persiste dans ma désobéissance, et , je le sais, chère Norme vous n’aurez pas à le regretter…

28 mars

Ils s’étaient donnés rendez-vous au « temps qui passe », bistrot gris d’un quartier oublié. La façade est d’un gris fatigué. On ne pouvait avoir envie d’entrer ou alors pour un besoin pressant, une soif implacable, une attente à tuer, une rencontre à protéger.

Jules ne le connaissait pas, il fréquentait peu les bars par peur de ne jamais y être reconnu. Il préférait les longues promenades solitaires, sans but, tout droit, jusqu’à ce que les jambes soient dures, qu’on les ressente très fort, comme une gêne, comme une excroissance, comme un morceau de soi qu’on finit par oublier. Lisa lui avait proposé ce rendez-vous très vite, comme on demande l’heure, une phrase qui claque au vent : « on pourrait se revoir au temps qui passe, demain à dix sept heures ». Une phrase qui fait du bien, qu’on voit sortir de la bouche, et se poser sur le regard de l’autre.

Ce sera une rencontre souvenir, un prétexte pour s’attendre. Jules rêvait d’un amour qui commence dans un lieu débordant de gris, d’automne. Il n’avait jamais cru aux rencontres sous ciels étoilés, celles qu’on imagine lorsqu’on s’inocule dans les veines le poison qui circule dans les tubes cathodiques.

Il est arrivé le premier. En avance, légèrement en avance, comme toujours. Pour ne pas risquer d’être surpris. Sa montre lui annonce seize heures cinquante. A peu prés, il sait bien qu’elle est inutile, qu’elle ne lui promet que du temps en trop, à gaspiller. Il sait bien qu’il est en dehors de tout, ou à côté. Et c’est pour cette raison qu’elle lui a plu et qu’elle l’a remarqué. Ils se sont rencontrés dans une marge, à l’écart de tous les autres, en dehors de tous les principes.

Elle arrive, essoufflée. Elle a couru. Comme toujours, elle s’excuse en regardant sa montre.

Jules observe Lisa qui entre. D’abord il y a son sourire. Quand elle sourit, elle a les yeux qui lui disent : « serre moi contre toi, là tout de suite, n’attend pas, serre-moi à m’en étouffer, à m’en faire perdre la tête ». Elle a les yeux qui disent merci. Quand elle est entrée, qu’elle a poussé la porte, ça a fait comme quand il ferme les yeux. Jules quand il ferme les yeux pour fabriquer de la mer et du vent. Quand elle est entrée, Jules a senti des mains lui pousser au bout des bras. Il est embarrassé, elles sont là, au bout, elles attendent Lisa, elles aussi. Elles se contenteront d’un simple effleurement, léger comme un voile qui tombe…

Et les doigts qui se touchent, qui se parlent. Quand on lève les yeux, il y a le regard de l’autre, qui n’en peut plus d’attendre, encore. C’est si long pour choisir le mot qui suffira, le mot cadeau, le mot qu’on fera venir de l’intérieur, chargé d’une histoire.

Lisa est entrée. Tout à l’heure, les couleurs étaient fades avec des odeurs de serpillière. Lisa est entrée, elle est assise en face de Jules, a posé ses mains sur la table. Ils ont commandé un café, c’est simple, ils n’ont pas envie de réfléchir.

Le texte que j’ai proposé il y a trois jours au site « Short-Edition » est en compétition pour le prix des lecteurs. Si le cœur vous en dit, vous pouvez le soutenir ici :

https://short-edition.com/fr/oeuvre/tres-tres-court/en-route-vers-la-bibliotheque

Il y a des mots si beaux,

Je voudrais les protéger, les éloigner

De toute cette boue numérique

Il y a des mots si durs,

Je voudrais les rassurer, les enchanter

Et doucement,

Quand le soir a tout avalé,

Un a un,

Léo, Albert, Jacques

Simplement écouter.

27 mars

La lune prodiguait une lumière crue et puissante… Au milieu du chantier se dressaient trois tas de charbon, de taille égale, séparés les uns des autres, malgré les éboulements qui brisaient la pointe de leurs sommets et tentaient de rapprocher leurs bases en les élargissant. Tous trois renvoyaient avec force la lumière qui les inondait ; une muraille de plâtre n ‘eût pas paru plus blanche que le versant qu’ils exposaient à la lune, mais alors que le plâtre est terne, les facettes diamantées du minerai brillaient comme une eau qui s’agite et chatoie. Cette espèce de ruissellement immobile donnait aux masses de houille et d’anthracite un caractère étrange ; elles semblaient palpiter ainsi que des êtres à qui l’astre magique accordait pour quelques heures une vie mystérieuse et terrifiante. L’une d’elles portait au flanc une longue déchirure horizontale qui formait un sillon où la lumière ne parvenait pas, et cette ligne noire faisait songer à un rire silencieux dans une face de métal. Derrière elles, leurs ombres se rejoignaient presque, creusant des abîmes triangulaires d’où elles paraissaient être montées jusqu’à la surface du sol comme d’un enfer. La manière fortuite dont elles étaient posées, telles trois personnes qui s’assemblent pour délibérer, les revêtait d’une grandeur sinistre. A les regarder longtemps, dans le silence de minuit, sous un ciel noir au fond duquel la lune semblait fixée pour toujours, elles devenaient aussi effroyables que des dieux spectateurs d’une tragédie où le sort même de la création se jouerait.

Tu t’es pris les pieds dans le lourd tapis de la nuit,

Assis au bord de ton lit

Entre tes mains, ta tête tu as pris.

Souviens-toi, nous étions vivants,

Tu riais, je parlais, insouciant.

Sur nos lèvres séchées par le vent,

Dansaient les mots taquins,

Sautillaient les mots malins,

Coulaient les mots chagrins.

Dans un coin reculé,

De notre hier oublié,

Je t’entends, je te vois, tu es resté.

26 mars

Il y a bien longtemps que nous n’avons pas retrouvé Maurice, cet incroyable Maurice, qui rêve de la mer…

La mer Maurice, il l’a d’abord inventé, il l’a d’abord importé là en plein Limoges, c’est la sienne, elle est en lui et tous les soirs elle l’appelle.

Un matin Maurice a décidé de prendre le train pour aller voir la mer. Comme tous les jours il s’est levé le dernier, ses deux jeunes sœurs sont encore autour de la table, cheveux tristes derrière les bols ébréchés. Sa mère est là aussi, debout devant l’évier. Sa mère, maman comme il dit encore parfois, toujours de dos, elle parle peu, mais on sait toujours ce qu’elle va dire, alors elle ne le dit plus, elle se contente de hochements de têtes, de soupirs et haussements d’épaules. Ailleurs, quand elle abandonne son évier elle devient Jeannine et elle bavarde dans la rue avec les autres, les copines du marché, ou celles du coiffeur.