Dans le peuple de l’aube

Pas un qui ne bouge

Sur la table basse

De la nuit qui s’achève

Quelques restes de silence

Une odeur de café

Charme les papilles endormies

Battement d’ailes

Les paupières s’étirent

C’est un matin qui sourit

Dans le peuple de l’aube

Pas un qui ne bouge

Sur la table basse

De la nuit qui s’achève

Quelques restes de silence

Une odeur de café

Charme les papilles endormies

Battement d’ailes

Les paupières s’étirent

C’est un matin qui sourit

Ma micro-nouvelle « il manquait un voyageur » est bien classé dans le concours hiver 2020 organisé par le site Short-Edition, il est encore possible de lui donner quelques voix

https://short-edition.com/fr/oeuvre/tres-tres-court/il-manquait-un-voyageur-1

Il m’en reste encore, que je retrouve de ci, de là…. En voici un, une pépite, écrite en 1981…

La liste de tes dégoûts

Dépassaient l’infini de ta soif

T’ajoutes de la pluie

A tes yeux secs

Ton soleil brillait

Le soir à intervalles réguliers

Entre deux cris de présence

Tu filtrais les paroles

En enfilant les vers

Sur des fils sans bouts

Jules est fatigué. Il y a la vie qui lui fait mal, elle est pesante. Les autres le voient, il passe. Il est une ombre qui glisse. Les regards se taisent, n’osent pas. Jules est dans la souffrance, il en est un élément. Il y a cette boule qui navigue de l’abdomen à la gorge et cette envie de pleurer quand rien n’y prépare. Jules est une erreur, une erreur sur toute la ligne.

Jules n’aurait pas besoin de vivre, ça ne sert plus à rien. C’est trop compliqué. Le temps passe et il s’enfonce. Et parfois Jules crie, Jules hurle, il est mal dans son corps qui lui pèse. Jules a rêvé Lisa, un matin. C’était un matin pluie, et il l’a rêvée. Elle, une main qui le frôle. Elle, une odeur, une odeur de peau. Jules rêve Lisa, il sait qu’elle existe. Il l’entend, c’est comme un souffle, Jules rêve, Lisa est là, elle est en vie, il faut la trouver. Il cherche et les autres ne l’aident pas. Les autres, ils ne l’existent plus. Il est effacé, aspiré, il est dans le ventre d’un trou noir. Et ce matin, il rêve, alors il veut sortir. Il veut s’en sortir, c’est Lisa qui le dit. Elle appelle. Elle est là, quelque part derrière ses yeux. Elle est là, elle attend, elle l’attend depuis toujours, depuis l’orage.

Enfant, Jules s’était inventé un don. Il voulait offrir une montre à sa mère, une montre pour sa fête, il en rêvait. Il n’avait pas d’idées sur le modèle à choisir. Il préférait les montres avec des aiguilles plutôt que ces nouvelles machines à quartz. Les aiguilles, elles bougent, elles vivent, il passe souvent de longues minutes à observer la grande aiguille de la pendule de la cuisine. Il se sent puissant quand son regard est capable de capter l’infime mouvement, l’imperceptible frémissement. Il aime ces moments un peu creux, un peu sirupeux compris entre un presque et un déjà. Il aime ces moments où il est capable de percevoir des mouvements que d’autres ignorent.

Toutes les choses bougent, tous les objets vivent, il en est persuadé. Alors il observe et attend les yeux dans un vide qu’il est le seul à remplir, et quand les autres, ceux qui sont là pour dire ce qui est bien, le surprennent dans ces attitudes prostrées, ils le semoncent, lui conseillent de se réveiller, de devenir un autre, un comme tout le monde. Un qu’on ne remarque pas. Sa mère, si belle qu’il en a peur, le secoue et lui ne dit rien, il est ailleurs. Elle ne comprend pas le plaisir qu’il peut avoir à fixer un cadran. Il voudrait pouvoir lui expliquer qu’il cherche à voir les aiguilles des heures bouger. Il la fixe à s’en faire mal au regard.

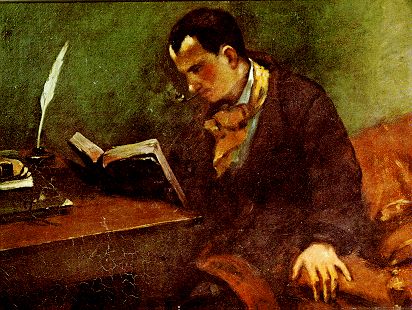

Mon maître absolu, définitivement…

Un jour je te dirai pourquoi j’écris. La poésie s’arrange toujours ; il suffit d’être là, truelle en main et sueur suintant au soir, devant la soupe, comme un maçon. Tu es maçon, je suis maçon avec au bout de ma plume des tonnes de ciment gueulant de soif dans le désert de mon « inspiration ». J’ai une muse suspecte qui a des bas de châtaigniers toujours verts, des avoines à Mercedes et de l’eau claire qu’elle pompe à longueur de minutes séchées dans ma gourde frileuse. Et je musarde malgré ça !

J’ai le culte d’un certain désordre, une porte mat ouverte sur un assemblage imbécile où flirtent, maladroitement, une vieille page de garde d’un livre ancien, roux d’ennui, une grosse boîte d’allumettes, une paire de bretelles, une boîte à mauvais violon acheté pour rien chez un mauvais chineur, un tube de produit pharmaceutique, un emballage de film. J’ai le culte des mares où volettent des moustiques, des mouches, toute une floraison de veinules griffées d’ongles. Dans le désordre de ma maison, dans celui de la mare, je projette de m’aliéner, bêtement, fumant cigarette sur cigarette, grattant, ressassant dans le pénible crépuscule de la soixantaine des souvenirs que je voudrais bien équivoques pour mieux les immoler aux terreurs bourgeoises que je détecte jour après jour autour de moi. Je m’aliène dans les mots. Quand je dis : « Je vous méprise ». je me donne à vous quand même sous le couvert d’un mot, d’une injure. Vous m’avez à portée de mépris, vous aussi. Je boite. Rien n’égale en ivresse cette attente au bout de l’ennui quand bâillent les violettes, quand plongent les lourds nuages de Baudelaire, Ici-bas, vers les météorologies secrètes et dont jamais aucun météorologue ne pourra dire l‘exacte définition. Tout est dans tout. Mon âme ainsi, pareille aux désordres qui m’assaillent se trouve toujours aux confins des miettes, du regain, du déjà fait. J’arrive toujours en retard car je ne pars jamais. Et pourtant, je vis dans d’autres cas. Je me décline secrètement à l’aide de suffixes bien à moi. Je suis un langage fermé.

Les mots, voilà votre misère et ce par quoi vous êtes aux fers, irrémédiablement. Aucun espoir, aucune ouverture au-delà des pièges à sots. J’ai la vertu qu’il faut pour ne m’encanailler jamais qu’en connaissance de cause et de Code Pénal. Il est beau ce monument grave dans la mémoire des coups-de jatte.

On ne fait pas la poésie avec des tracts. On la fait avec sa gueule bien ouverte sur les verbes habituels et de préférence actifs. C’est par le style, où qu’il loge, que je me déshumanise et grimpe aux cimes du non-dit, de l’incontrôlé. Le style, c’est cette personnalité du doute enfin traqué. C’est une ombre en détresse qui cherche à se lover sous le soleil de l’admis, du tout fait, du symbolisme courant.

Lisa quand elle s’endort, il y a comme un trou dans sa tête, un trou dans son histoire. Elle cherche. Elle a mal. C’est sa mère. Elle nourrit sa souffrance. Sa mère, comme une question, comme un doute. Elle n’y croit pas, plus, ce n’est pas elle, impossible, il n’y a rien qui l’attache, elle a perdu le fil.

L’orage l’effraie, l’orage comme une secousse dans le cerveau. Sa mère parlait de l’orage, avec des flammes dans les yeux. Et la peur lui entre dans la tête, la folie si proche, là juste derrière le regard qui se souvient. Sa mère lui a parlé de la naissance, peut-être la sienne, une nuit terrible, une nuit de février. Il y a la neige qui s’accumule, elle tombe par vagues, couches après couches. Et le silence prend toute la place. La neige comme une douceur, comme une mère qui se prépare. Et le tonnerre gronde, frappe comme une punition.

Lisa ne croit plus à cette histoire. Une histoire de cette femme qui ne joue même plus à être sa mère. Elle n’y croit plus. Elle n’a plus la force. Elle pleure.

Elle pleure et pourtant elle vient de faire l’amour. Elle aimerait trouver un autre verbe d’action pour accompagner l’amour plutôt que cet ignoble verbe faire qui se marie avec tant de compléments sans émotions, faire la vaisselle, faire le marché, faire son devoir, faire sa toilette. Faire l’amour ça abîme la tendresse, ça détruit le geste. Elle a cherché dans les dictionnaires, mais rien pour lui donner l’émotion, rien que des mots viandes qui suintent l’obscène. Copuler, s’accoupler, baiser, elle n’en veut pas, ça lui fait mal quand elle les dit, ça laisse comme un mauvais goût dans la bouche, un peu fauve, si loin du parfum de l’amour.

Elle a choisi de ne plus compromettre ce mot. Elle le dit seul, sans artifices, sans emballages. Les autres sourient quand elle dit : « j’amoure ». Ils sourient mais ils l’aiment. Comme celui de ce soir, il est bien, il l’a aimée, et maintenant il la regarde qui pleure. C’est un beau gosse comme on en voit dans les magazines, soigneusement mal rasé et les dents blanches. Il y a cinq minutes, il était encore en elle. Pour la quatrième fois, appliqué, méthodique. On aurait cru qu’il passait un examen ou le permis de conduire. Elle avait joui, bien sûr, bruyamment et sans difficultés. Difficile de s’en priver avec un tel outil dans le bas ventre et des yeux aussi verts. Mais maintenant elle pleure Lisa.

Elle pleure, comme à chaque fois, comme à chaque orgasme. Ça lui fait comme une décharge électrique. Elle voit la même image, subliminale comme disent les publicitaires. Un bébé : il pleure, il crie, il a peur. Il est proche, elle le sent, contre sa joue, elle sent son souffle, un souffle neuf. Et puis il y a l’orage, elle l’entend, elle tremble, se recroqueville. Elle ne veut pas se retrouver seule.

Pas un pli, pas un cri,

Fleuve est en cage.

Rien ne glisse, tout est lisse

Ville est enfermée.

Vite,

Efface ces traces d’ennui,

Sur les pages usées

De ton regard habitué.

Et,

Dans le fond bleu

De ta boîte à envie,

Prends une couleur.

Oui, celle-ci,

Elle est si belle,

Dans le pli de tes yeux…

13 février

Dans la rousse lande

D’une île du Ponant,

Hommes en berne,

Ceuillent un bouquet de silence.

De vagues en vagues,

Pleurant l’ami emporté,

Au fond du vase l’ont déposé.

Une à une, fleurs engluées,

Ivres de brume, se sont dressées.

Sous le vent levant,

De vert se sont poudrées.

Hiver est là, sec, pressé.

Hommes en pleurs

Sous une lourde pierre

Deux larmes ont posé…

12 février

C’était un demi-soir où il attendait. C’était un de ces moments qu’on ne peut définir, qui hésite, entre bleu et noir, instant fragile où tout peut basculer avec un simple sourire. Il attendait. Attendre, il savait. Il ne savait faire que cela, attendre. Il n’attendait rien ou si peu, qu’il ne se souvenait plus quand il avait commencé. Il attendait mécaniquement, dans l’espoir qu’il se passe quelque chose, dans l’espoir qu’il participe au voyage.

Pour tuer le temps il le regardait passer. Il aimait ces moments de rien où il parvenait à percevoir son existence. Il comparait le trajet de sa trotteuse avec celui qu’effectuait celle de la pendule en formica. Une pendule de cuisine, un peu bleue, en plein centre du mur le plus vide. Une pendule à la géométrie arrondie pour faire moderne ou sport. Quand il avait commencé, elles en étaient au même point, sur le six. Il les suivait du regard, comme deux coureurs à la cadence réglée. Tout avait bien commencé. Les premiers tours se déroulaient sans problèmes. C’est à partir du dixième tour que la trotteuse de sa montre pourtant plus fine, plus légère, plus suisse en fait, montra les premiers signes de fatigue. Jusqu’au six tout allait bien, elle déroulait parfaitement sa foulée. C’est dans la remontée vers le douze qu’elle a commencé à perdre un peu de terrain. Oh, pas grand-chose ! La pendule en formica était en tête d’une toute petite seconde. Le plus inquiétant c’est que malgré la descente elle n’a jamais pu combler son retard et au bout d’une heure la pendule annonçait fièrement 19 h 02 tandis que sa montre n’en était qu’à 19 h 00. Elle s’était laissé distancer de deux minutes : énorme sur un tel parcours qu’elle connaissait parfaitement. Un parcours qu’elle avait déjà accompli des milliers de fois. Il y avait certainement un problème.

La pendule en formica ne pouvait être digne de confiance, elle avait toujours fait preuve de fantaisie. C’était une pendule de cuisine après tout ! Elle était faite pour annoncer les repas, elle était destinée à rythmer les déglutitions de soupes chaudes. Elle ne pouvait s’habituer à attendre. Le silence ne lui convenait pas, et elle accélérait sûrement à l’approche des premiers sons de fourchettes.

C’était une pendule qui avait appartenu à sa famille. Elle était l’objet qui lui rappelait le plus sa mère. Aujourd’hui il l’observait d’un air menaçant. Il avait commencé par la secouer. Un geste machinal, un besoin kinesthésique, c’est ce que lui aurait expliqué un psychologue. Il avait ce besoin constant de toucher, de palper, de tâter. Quand il devait acheter une voiture, qu’elle soit neuve ou d’occasion, il ne pouvait s’empêcher d’en frapper violemment les pneus à grands coups de pieds. Ridicule. Ridicule mais indispensable. Il fallait bien que les objets comprennent qu’il était le maître, le seul, l’unique.

Il remplacerait cette antiquité et achèterait une pendule au mécanisme plus fiable. Il en avait repéré une sur un catalogue, elle était d’une telle précision que l’annonce prétendait qu’elle était réglée pour plus d’un million d’années. Plus d’un million d’années, il se sentirait enfin en sécurité absolue grâce à un tel objet. Il la commanderait et renouvellerait l’expérience : si sa montre persistait à prendre du retard dans les côtes, alors les Suisses l’entendront !

Oh navire ferroviaire,

Tous les matins, je t’attends…

Sur le quai, tu le sais,

J’invente la mer.

Un oiseau passe,

Il m’offre une rime.

Je ferme les yeux,

Tous les matins, je t’entends.

Ne dis plus rien,

Je n’ai pas mieux…

Tu essaies

Sur le chemin des écoles vides

Trois mots d’amour se sont perdus ;

Pas une rime pour se guider.

Seuls et légers,

Sur un fil de douce rosée,

Ensemble se sont posés.

Pas un cri, pas un chant,

Les enfants sont oubliés.

Trois perles de silence

Sur leurs L se sont posées.

Mots d’amour,

Tendrement se sont regardés.

Dans un souffle de vent frais,

A tire d’aile se sont envolés.

11 février 2020

Longue nuit de feu,

Dansent flammes aux langues bleues.

Tremblent les hommes gisant.

Entrouvertes, les fenêtres des amants

Laissent entrer un rêve d’enfant.

11 février

Après avoir publié de larges extraits de mon premier roman » quelques mardis en novembre », je vais publier aussi des extraits de mon troisième manuscrit, « un orage en février »

Et à chaque fois il faut recommencer, Jules le sait. Il faut repartir de zéro en serrant les dents, accepter que rien ne fonctionne comme il le voudrait.

Jules est seul et il ne comprend pas.

Jules interroge le monde. Et le monde ne répond pas. Le monde a oublié Jules. Les autres continuent de vivre. Jules observe autour de lui les autres, le monde. Il s’interroge, il interroge. Le monde a changé. Ce n’est déjà plus une question. Jules est englouti : que s’est-il passé ? Tout ne va pas à la même vitesse : les questions que l’on pose, les réponses que l’on attend. Jules comprend : les autres passent et pensent et lui reste, là, tout petit, grain de sable. L’orage est passé, il s’éloigne. Jules est immobile, les bras qui pendent au bord du corps, la tête emplie de toutes ces histoires qui ont traversé.

Jules se souvient de son maître d’école qui expliquait l’immensité de l’univers. C’était fascinant : il comparait la terre à un grain de sable. Il précisait même : « un petit grain de sable » … Le soleil était une orange. Une orange qu’il sortait du fond de son cartable. Elle était lumineuse. C’est peut-être cela qui l’éblouissait le plus, l’orange brillait. Lui ne mangeait que des oranges fripées, la peau ternie par des séjours prolongés dans la cuisine surchauffée.

Jules n’est plus le même, il est autre. Jules est dans le monde qui l’absorbe, qui le digère et lui ne peut rien. Il se tait et continue. Jules est dans le monde qui l’entoure. Il est dedans et il attend. Il attend les prochains orages. Jules aime l’orage. Personne ne comprend et à chaque colère du ciel il est puni d’être bien, d’être heureux. Alors le monde des autres le gomme, l’efface. C’est fini, il n’existe pas, pas de traces, pas d’histoires. Les autres le voient comme un détail. Un infime détail.

Jules se souvient. Il sentait les secondes pénétrer en lui, elles se répandaient, fourmis qui ont découvert le passage. Il les sentait, les voyait, les entendait. Elles débutaient leur vie dans un monde mécanique puis disparaissaient, sautaient du cadran, s’échappaient et le pénétraient comme de petites vrilles. Il leur en voulait de le faire tant souffrir. Il leur en voulait de s’additionner, de s’agglutiner par grappes charnues. Il aurait voulu qu’elles soient légères mais elles étaient pesantes, oppressantes, elles occupaient tout son temps.

Parfois il passait de longues minutes à les observer, à les interroger. Il tentait de saisir l’instant où elles se matérialisent, cet instant si bref, cet instant sublime qui se situe entre le passé et le futur. Il essayait de les vivre entièrement, l’une après l’autre. Il aurait voulu éprouver la sensation du temps qui passe, qui coule mais n’y parvenait pas. Il aurait voulu apprivoiser cet espace qui doit bien exister quelque part entre deux unités. Il n’admettait pas d’être impuissant et de ne pas maîtriser la course folle, la course en avant.

Je voudrais écrire,

Oh oui, je le veux…

Écrire pour deux,

Pour toi, pour eux.

Je voudrais écrire

Heureux,

Entre deux lourdes marges en feu.

Oh, je voudrai tant écrire,

Ce mot qui caresse,

Là, seul,

Il attend, rien ne presse.

Je voudrais tant écrire

Tendresse,

Sur une feuille d’automne

Aux rimes mauves

Sur le titre accrochées.

Je voudrais tant…

Tremper ma plume

Dans une flaque de rires jolis.

Je voudrais tant entendre

De longs mots aux ailes bleues.

Ils chantent, ils dansent,

C’est eux, ils sont arrivés.

10 février 2020

Homme en plaine,

Ta mer est si loin,

Il te faut la rêver.

Elle est là, c’est elle.

Je l’entends.

Dans l’arrière-pays de ta tête,

Elle chante et danse,

De vagues couplets aux reflets bleus.

C’est si long,

Toute une nuit passée,

A pousser des cris de vent gris.

Au matin du levant,

Impatient,

Homme en peine,

Coeur à marée basse,

Ouvre les lames de ses yeux.

Il pleut des larmes salées,

Sur le sable fleuri.

Doucement, sans un bruit,

L’homme sans haine,

Lève son regard bleu,

Le pose au fond du ciel endormi.

Regarde-le,

Il pleure une vague échouée…

Depuis quelques jours, tout s’accélère. Je sens bien que la mort est entrée en moi par une porte dérobée que j’ai toujours eu l’idée de laisser entrouverte. Je la sens bien qui rôde, mais je ne sais pas encore ce qu’elle est venue faire. Je ne sais pas encore qui de nous deux est le maître. Je ne vois plus, je ne pense plus qu’en noir et blanc. Depuis ce mardi où Héléna a été exécuté toutes les couleurs ont revêtu leur tenue de deuil.

Tout s’accélère, je ne vois plus personne, nulle part. Je n’ai plus parlé à personne depuis plusieurs jours, j’ai oublié le sens des mots.

Ce n’est plus un malaise qui est en moi, c’est moi qui ai pénétré en lui. Je l’ai pénétré avec fureur, avec douleur. Je suis entré en lui par les chemins de la haine. Je suis en lui, jusqu’à l’écœurement, jusqu’à l’aboutissement. Tout cet univers de choses qui m’entourent et m’attendent ne me produit pas plus d’effets que la vision d’un amoncellement hétéroclite d’objets inanimés et sans importance. Quand j’erre dans ce monde en putréfaction, j’ai la nette impression que tous mes sens se sont regroupés en un seul. C’est une sensation, une oppression plus qu’un sens, et il est si nouveau qu’au début il désoriente, il déséquilibre, il inquiète. Lorsqu’il naît, il est tout d’abord comme une boule de coton au creux du ventre. Puis il se diffuse dans tout le corps, il envahit tous les autres centres de perception, et peu à peu, je ne suis plus qu’une déchirure, qu’un trou dans ce qui entoure tous les autres.

Le temps ne s’écoule plus pour moi, il s’agite par vagues successives au fur et à mesure que je me rapproche du bout. Je n’espère plus rien dans ce qu’il me reste de chemin à parcourir. J’ai abandonné mon statut de vivant, je n’en suis même plus l’apparence. Même si demain existe dans l’ascension vers la décomposition totale, je me suis définitivement arrêté. Je me suis arrêté à hier, à un seul hier, un hier que je ne partagerai plus jamais avec personne. Mon hier à moi, je le garde bien au chaud, au creux de ce qu’il me reste de souvenirs. Mon hier, je ne le distribue pas en pâture aux langues déliées. Ce hier, c’est le seul fil qui me reste, c’est mon tombeau, c’est mon arme. C’est vous, c’est tous qui me l’avez fabriqué depuis que les Mardis de novembre ont été introduits dans mon calendrier. Un jour, peut-être que je reviendrai à aujourd’hui, mais il m’aura fallu couper les fils. Et je ne saurais pas de quoi sont faits les lendemains.

Sous les pavés

La plage effondrée.

Tend son oreille libérée,

Pas un chant d’amour,

Plus un souffle d’espoir.

Les coeurs sont asséchés,

Au coin de son regard effarée

Une larme de sel a séché.

Partout on crie,

Partout on hurle,

Haines aigres retirez vous !

Mes vagues vont déferler…

Que dire, sinon qu’on atteint le sublime…

…La solitude est une configuration particulière du mec : une large tache d’ombre pour un soleil littéraire

La solitude c’est encore de l’imagination

C’est le bruit d’une machine à écrire

J’aimerais autant écrire sur des oiseaux chantant dans les matins d’hiver

J’ai rendez-vous avec les fantômes de la merde

Les jours de fête, je les maudis, cette façon de sucre d’orge donné à sucer aux pauvres gens, et qui sont d’accord avec ça et on retournera lundi pointer

Je vois des oranges dans ce ciel d’hiver à peine levé

Le soleil, quand ça se lève, ça ne fait même pas de bruit en descendant de son lit. Ça ne va pas à son bureau, ni traîner Faubourg Saint-Honoré et quand ça y traîne, dans le Faubourg, tout le monde s’en rengorge. Tu parles ! Ni rien de ces choses banales que les hommes font qu’ils soient de la haute ou qu’ils croupissent dans le syndicat. Le soleil, quand ça se lève, ça fait drôlement chier les gens qui se couchent tôt le matin

Quant à ceux qui se lèvent, ils portent leur soleil avec eux, dans leur transistor.

Le chien dort sous ma machine à écrire. Son soleil, c’est moi

Son soleil ne se couche jamais… Alors il ne dort que d’un œil

C’est pour ça que les loups crient à la lune. Ils se trompent de jour

Les plantes ? Les putes ? Les voitures ?

Cette voiture aussi qui débordait… C’était terrible… Qu’est-ce qu’on riait !

Et je rêve aujourd’hui d’une voiture monoplace

Et ce bois de chauffage qui s’est gelé des tas d’hivers en attendant mon incendie

Je vous apporterai des animaux sauvés, l’innocence leur dégoulinant des babines ou de leurs yeux

Je mangerai avec eux, de tout, de rien

Je boirai avec eux le coup de l’amitié et puis partirai seul vers un pays barré aux importuns

Presque tous

Je suis un oiseau de la nuit qui mange des souris

Je suis un bateau éventré par un hibou-Boeing

Je suis un pétrolier, pétroleur de guirlandes et de marée plutôt noire comme mes habits, et un peu rouge aussi, comme mon cœur

J’aime la multitude, la multitude, les chiens, les hiboux, les horreurs ! La multitude, les chiens, les hiboux, les horreurs !..

Celui qui me l’a prise, je ne veux pas le connaître. Il a eu beaucoup de chance, il n’a eu que des blessures légères. Cet accident, Héléna, ne seront bientôt plus pour lui qu’un souvenir de calendrier. Je ne veux pas le connaître et encore moins le voir. Je ne veux pas gaspiller quelques secondes de ma douleur à contempler un visage déjà rencontré des milliers de fois. A chaque coin de rue, à chaque coin de foire, à chaque coin de laideur. Je ne veux pas le voir exister, je veux qu’il reste comme une hypothèse que je ne pourrai jamais vérifier.

Il est tard. Cela fait six jours que je ne suis plus qu’un reflet. Je suis dans un tram, l’un des derniers, celui où les solitudes s’entrechoquent. Ils étaient deux à regarder cette fille que je n’avais même pas voulu remarquer. Ils étaient le cœur au garde à vous face à une odeur d’alcool national. Ils étaient deux à l’observer comme s’il s’agissait d’un de leurs vulgaires défilés de majorettes. Ils ne voulaient pas la violer bien sûr, ils voulaient simplement l’inclure dans leur collection. Ils la tâtent et la tutoient du regard. Je ne supporte pas leurs yeux, ce sont les mêmes qui auraient pu salir Héléna. Les Héléna du monde entier. Leurs yeux, c’étaient de ceux qui pourrissent la moindre parcelle de printemps. C’est à ce moment précis que je me suis levé, et me suis mis à crier, à hurler, comme jamais je ne l’avais fait. J’ai hurlé, longtemps. Je ne peux pas dire dans quel registre je pourrais classer ce hurlement. Mais ce que je sais c’est qu’il était long, terrible, effrayant, douloureux. Ce que je sais c’est qu’il m’a empli d’une vibration qui ne m’a pas quitté depuis. J’ai hurlé pour moi, pour elle, pour les autres. J’ai hurlé pour Héléna. J’ai senti tout mon corps hurler. Je l’ai senti qui n’en pouvait plus d’assister à cette nouvelle mise à mort. J’ai senti mon ventre plus noué que celui d’un orphelin du premier matin. Mon corps n’est plus qu’un miroir, un miroir dans lequel Héléna est encore en train de mourir une nouvelle fois. Comme dans un cauchemar, je me suis levé. Pas un son civilisé ne parvient à sortir de mon trop plein de haine. Je n’étais plus qu’un corps, un corps désespéré, tout entier voué aux cris. J’étais devenu un simple corps torturé, une ombre indescriptible, l’ombre d’Héléna.

Je leur ai vomi dessus, tout en les frappant. Ils se sont crus alors obligés de rajouter au drame se jouant depuis des siècles des injures si usées qu’on a l’impression qu’ils étaient eux‑mêmes inscrits en petites notes supplémentaires en bas de page de la liste des montreurs de virilité. Ce n’étaient plus mes poings qui les frappaient, c’étaient eux qui s’y écrasaient avec force, avec conviction même. Je ne comprends pas pourquoi ils sont partis si vite, peut‑être pour ne pas être obligés de comprendre le rôle qu’ils jouent dans cette pièce. Leur victime ne comprend pas non plus. Elle doit avoir l’habitude de ce genre d’attitude et me regarde comme si j’étais quelqu’un d’autre. Ses yeux auraient pu me dire merci, mais elle s’est contentée d’un : «ne fallait pas vous mettre dans un état pareil pour si peu ! « Je ne sais plus si je pleurais lorsqu’elle m’a dit cela. Je sais seulement que je suis parti en courant.

Il y a bien longtemps que nous n’avions entendu les chamailleries de la norme et de la beauté. Grâce à cette magnifique photo transmise par mon ami Roland, de Martigues, elles se sont réveillées…

La norme et la beauté, n’en finissent jamais de se chamailler. Leurs désaccords sont profonds. Je vous laisse juger…

Beauté : Ce soir je suis heureuse, tellement heureuse, ce n’était pas simple mais j’y suis arrivée.

Norme : De quoi me parles-tu ? De ce gribouillis fumeux que tu es allée me poser sur cette horrible plage que je me tue à dissimuler.

Beauté : Gribouillis fumeux, horrible plage…Chère norme, as-tu bien regardé ? Mais je m’égare…Comment la norme peut-elle simplement regarder ? Tu n’es là que pour mesurer…

Norme : Quelle impertinente ! Beauté, mais as-tu simplement regardé, ces traces que tu as laissées ? Que va-t-on dire ? Où sont tes limites ? Quatre cheminées ! Et pourquoi pas un pétrolier !

Beauté : Un pétrolier, quelle bonne idée, et j’y ajouterai aussi un amandier, un parolier, un cabanon, un réservoir, et surtout, surtout, norme engourdie, un peu d’espoir…

Norme : Il suffit beauté, je ne peux tolérer de tels écarts, tu le sais !

Beauté : Je te comprends norme, je le sais, tu n’y es pour rien. Je te demande une simple petite faveur…

Norme : Je t’écoute beauté.

Beauté : Ferme les yeux. Pendant quelques instants, oublie ce qu’on t’a raconté. Attends bien quelques minutes et doucement, tout doucement, soulève tes lourdes paupières et là, je te promets, tu verras. Et tu vivras…

Je suis retourné chez mes parents pour quelques jours. Je voulais éprouver ma souffrance dans un autre lieu que celui de la solitude. Tout était difficile à supporter, ils auraient tant voulu savoir ce que je ne pouvais à peine imaginer. Ils voulaient m’aider, ils voulaient me remettre sur les rails, me refaire une santé, m’aider à retrouver le moral… Mais moi, je ne les écoutais même plus, je ne les entendais pas.

De toute façon, depuis quelques jours, je n’entendais plus rien, ni personne. Le seul son qui accompagnait mes silences était celui produit par les battements de mon cœur qui se répercutaient très nettement dans le vide de mon crâne.

C’est samedi soir. Je suis retourné dans le bar où j’avais passé ma dernière soirée avec Rémi. Rien n’a changé. Dès que je suis entré, l’odeur un peu particulière m’a frappé en plein souvenir. C’est une odeur indéfinissable parce que constituée de multiples mélanges. Mais on ne l’oublie pas, elle s’incruste, elle s’installe secrètement dans un coin tranquille de notre mémoire et à la première occasion, elle réapparaît. Les personnages ne sont pas les mêmes, mais les visages sont identiques. Je suis seul à ma table, comme beaucoup, et je sens les regards des autres qui s’efforcent de s’approprier quelques particules de ma souffrance. Je bois et je pleure. De tous ces liquides qui m’inondent je m’entoure avec délice. La bière que je bois, un peu aigre, un peu amère, rime bien avec ma grisaille intérieure. Elle me pénètre calmement, et imperceptiblement me conduit aux limites de ce que je crois être le bout. Ma douleur est de plus en plus vraie, de plus en plus formée. Elle se répand, s’insinue dans tout ce qui subsiste aux quatre coins de ce monde visqueux. Elle se heurte aux sons métalliques d’une musique de fond et me revient aux oreilles imprégnées de mélodies plaintives. Elle se heurte aux couleurs mauves des tentures et me revient par plaques noirâtres et jaunâtres. Elle se heurte à leurs regards vides et me revient encombrée de questions sans réponses.

Je passe encore quelques minutes à boire et à tirer de mon cerveau les dernières images nettes qu’il peut produire. Je ne sais même plus ce que je cherche au fond de ma mémoire. Lorsque je me lève pour sortir, je sens qu’il y a du Rémi dans ce geste banal. Je sens que je ne reviendrais plus dans ce lieu.

Je marche dans la ville endormie, dans la ville fantôme. Je marche et je ne sais plus si j’entre dans la ville ou si c’est elle qui me pénètre. Je suis dans la ville, elle est en moi. Nous sommes un et nous nous livrons une bataille sans merci. C’est une bataille de deux corps déchirés, de deux corps dont la cervelle est tiraillée de tous les côtés. Je la sens qui vibre à chacun de mes pas, je me sens vibrer à chacune de ses secousses. Je la sens qui respire, qui s’excuse de sa noirceur. Je la vois qui essaie de briller, je la vois qui tend l’échine pour que ressorte l’éclat vertébral de ses deux rails centraux. Elle pourrait être fière, rassurée par la présence géométrique de ces bouts de métal. Et pourtant ils lui font comme une cicatrice qui ne cesse de se rouvrir.

La nuit est belle. Elle m’accueille dans sa fraîcheur comme elle accueille la ville dans son humidité. Mon cœur bat très fort, comme si j’avais raté une correspondance importante, une correspondance pour une ville où même quand il pleut les gens peuvent sourire.

Il y a un navire dans mon jardin !

Un navire, mon ami, impossible, vous divaguez !

Oh non, vous dis-je, ce n’est pas un mirage…

Hier soir, c’est vrai,

Avec la nausée je me suis couché.

Toute une journée perdue à naviguer

Sur le bleu électrique de l’océan numérique.

Oh je le sais, c’est laid,

Pas une vague, pas un souffle salé.

Pour ce long naufrage à tous imposés.

Oh oui, bien sûr,

Parfois un peu de mousse

Sur la crête pâle des mots enfermés.

Alors oui, je le concède,

Quand le soir est tombé,

J’étais triste et abandonné.

Tant de bruits, tant de cris

Ce monde est fou.

Dans les bras de la nuit, je me suis blotti.

Doucement mes lourdes paupières j’ai baissées.

Tous mes rêves bleus se sont éveillés.

Un à un, ils se sont envolés

Au fond du ciel noir de ma mémoire meurtrie.

Et ce matin, oui c’est vrai ,

Il y a un navire dans mon jardin…

3 février 2020

Mon âme est comme un ciel sans bornes ;

Elle a des immensités mornes

Et d’innombrables soleils clairs ;

Aussi, malgré le mal, ma vie

De tant de diamants ravie

Se mire au ruisseau de mes vers.

Je dirai donc en ces paroles

Mes visions qu’on croyait folles,

Ma réponse aux mondes lointains

Qui nous adressaient leurs messages,

Eclairs incompris de nos sages

Et qui,lassés,se sont éteints.

Dans ma recherche coutumière

Tous les secrets de la lumière,

Tous les mystères du cerveau,

J’ai tout fouillé, j’ai su tout dire,

Faire pleurer et faire rire

Et montrer le monde nouveau.

J’ai voulu que les tons, la grâce,

Tout ce que reflète une glace,

L’ivresse d’un bal d’opéra,

Les soirs de rubis, l’ombre verte

Se fixent sur la plaque inerte.

Je l’ai voulu, cela sera.

Comme les traits dans les camées

J’ai voulu que les voix aimées

Soient un bien, qu’on garde à jamais,

Et puissent répéter le rêve

Musical de l’heure trop brève ;

Le temps veut fuir, je le soumets.

Et les hommes, sans ironie,

Diront que j’avais du génie

Et, dans les siècles apaisés,

Les femmes diront que mes lèvres,

Malgré les luttes et les fièvres,

Savaient les suprêmes baisers.

Héléna, notre rêve est fini. Il était si beau. Ce matin la grande rue n’en finit plus de s’étirer. Tu ne la traverseras plus. Un autre t’a effacé. Il ne te voulait plus comme je t’aimais. Il te voulait facile et sans questions, un sourire à chaque retour. Il te voulait pour être un couple, pour dire aux autres « regardez-moi, je suis un homme, elle est à moi ».

Quand t’es partie je savais que tu oublierais notre ville. Je savais que tu n’en voudrais plus, je savais que quand tu reviendrais t’aurai la nostalgie de cet ailleurs qu’on voit sur les photos glacées des magazines de salle d’attente. Je savais que t’aimerai le soleil. Ce soleil qui brille tout le temps, et si fort, qu’il en oublie de laisser une chance à toutes les couleurs. Je savais que tu oublierais qu’il y a du bleu dans le gris quand on sait le supporter.

Moi, je t’ai rêvé avec application. Chaque soir, chaque moment où le temps flotte, où il hésite entre le présent et le passé, je t’ai rêvé. J’y ai mis toutes mes forces, j’ai rassemblé tous mes souvenirs de toi, de nos premières rencontres et j’en ai fait de multiples paquets à déguster les yeux fermés sans modération. Je t’ai rêvé si fort, si vrai que je ne savais plus si je dormais. J’étais bien à te faire vivre, à te faire rire à te fabriquer des souvenirs que je suis le seul à connaître. Et quand vient le matin, quand vient la fin, je me souviens de toi, de toi, de ton corps qui vibre quand on l’effleure au creux du sommeil.

Héléna notre rêve n’était pas terminé. Tu m’as réveillé, t’as plus voulu que je t’invente d’autres couleurs. T’as plus voulu que je t’écrive des mots que je suis le seul à trouver beau. Et pourtant tu m’aimais, je le sais, je le veux. Tu faisais des efforts pour ne pas me le dire. J’entends encore tes pas mouillés quand tu sors de sous la douche. T’es fraîche et ta peau est tendue. Le bout de tes seins est dur comme un noyau de cerise. Je t’aimais Héléna, je t’aimais nue au milieu de la pièce à attendre d’avoir froid pour que je te serre, pour que je parle à ta peau, à tes seins, tes cuisses et ta bouche qui espère la rencontre. J’aimais ton désir d’abord discret comme une brise qui se lève, léger, insignifiant, juste pour dire qu’il arrive et puis le vent qui grossit, qui gonfle, le vent qu’on entend, qu’on touche qu’on sent.

Souviens-toi Héléna, comme j’avais mal quand tu m’ignorais, quand tu me transformais en élément du décor. J’avais mal et je te le disais. Je te montrais l’endroit de ma souffrance, là, juste au-dessous du sternum, comme un morceau avalé de travers. Et toi tu haussais les épaules, parce que ce n’était pas normal. Je n’aurai pas dû crier, je n’aurai pas du pleurer. Tu voulais plus d’un homme qui gémit, tu voulais quelqu’un qui ait de la poigne, de l’autorité sur ses propres sentiments.

Aujourd’hui, t’es partie Héléna, t’es partie, et moi je reste seul dans cette ville qui t’a prise et me laisse subsister… Mon corps est de bois, il est étendu, irrémédiablement. Je me sens si lourd, si creux, si terne, si triste. Dehors des gens bougent, ils se déplacent vers d’autres, qui les attendent ou qui les espèrent. Ils parlent, de la vie, de leur vie.

Héléna, je ne souffre plus, je suis calme. Tout est devenu si clair pour moi, tout est si achevé. L’angoisse a disparu, elle a fondu. La haine s’est incrustée. Fondamentale. Elle s’est cristallisée dans le prolongement douloureux de ton départ définitif.

Le malaise n’existe plus, il n’a jamais existé, et n’existera jamais. Le malaise n’existe plus, il est moi, et plane au-dessus des autres pour encore quelque temps…

Je fouille, je fouille, je cherche et je trouve encore quelques textes, très anciens, expériences anciennes de mon laboratoire poétique…

Je suis d’ une autre grammaire que la vôtre

Je n’ai pas de proposition principale

Je ne parle qu’en subordonné

Au temps présent qui s’écoule

Et qui m’attend

Les plaintes ne nourrissent pas la vérité

Elles ont brûlé mon trop plein d’espoir.

« Héléna, il est mardi, un mardi débutant, et je t’écris parce qu’il ne peut en être autrement, parce qu’aujourd’hui il y a tant de mots qui se sont fait mal, qui se sont salis pour te faire disparaître que je vais leur donner une nouvelle chance, une dernière chance, pour te parler. Je sais maintenant que tu es partie. Je l’ai appris par hasard, quelques jours après. Mais ça n’a pas d’importance, tu es partie, et je suis là, à attendre. Je crois que vendredi la gare sera infiniment petite en l’absence de ces deux êtres qu’elle regardait se retrouver chaque semaine. Héléna, tu es partie, parce qu’on t’a poussé. Tu as terminé ton voyage sur une autoroute.

Tu es partie, un an après Rémi. Et aujourd’hui, je suis seul, définitivement. Je n’ai plus personne à qui montrer que même les hommes pleurent. Je n’ai plus personne. Mes larmes, c’est tout ce qui me reste de toi, c’est tout ce qui me restera de toi. Je les garde précieusement, et les enferme au plus profond de ma haine. Et je les ressortirais, chaque soir, chaque jour où tu viendras m’inonder de ta présence. Je reste seul au milieu de cette foule de coupables qui ont lu leur journal du matin avant moi et ce soir pourrissent un peu plus dans leurs pantoufles en s’inoculant toutes leurs inepties nationales. Je reste seul parce qu’un des leurs, un de ceux qui font rimer le bonheur avec leur réussite commerciale a voulu te sortir de ce qu’il croyait être un trou. Je ne le connais pas ce conducteur du mardi, je ne le connais pas mais je le suppose et je l’imagine…

Je n’en veux pas à tes parents de ne pas m’avoir prévenu. Ils ne m’aimaient pas et je le leur rendais bien, de toute façon cela n’aurait rien changé, ni pour toi, ni pour moi. Aujourd’hui, je suis seul, et mes larmes sont mon seul lien avec toi, avec ce monde dans lequel nous avions essayé d’ouvrir des parenthèses. Je ne sais pas ce que sera demain. Je ne vis pas pour demain, je ne vis pas pour aujourd’hui. Je ne vis plus, je suis le prolongement du dernier cri que tu as dû pousser. Et, comme la lumière des étoiles, qu’elles naissent ou qu’elles meurent met plusieurs années avant de nous atteindre ce cri mettra plusieurs années avant de s’éteindre. Ce cri, qui est le tien, qui est entré en moi par l’intermédiaire d’un banal coup de téléphone, ce cri, il grossit chaque seconde, il s’amplifie merveilleusement. Il puise son énergie dans les soutes de la haine et de la souffrance que je croyais avoir refermées pour plus longtemps. Ce cri, il ne pourra plus disparaître, il ne pourra que se poursuivre, se prolonger. Il faudra pour cela qu’il en fasse naître d’autres, beaucoup d’autres. Il sera alors cri de haine, de douleur ou de désespoir et peut être alors il aura terminé sa course.

Hier je pleurais pour Rémi. Avec toi. Aujourd’hui je pleure pour toi. Seul. Je pleure et les quelques lignes qui me resteraient à t’écrire me sont de plus en plus pénibles, parce que je sais que demain tous ces mots se seront tus. Définitivement. Héléna, j’aurais tant voulu commencer un nouvel été avec toi, ici, ailleurs peu importe, mais avec toi… «

Je suis allé au siège du journal local. Je leur ai demandé s’il était possible d’avoir les journaux de la semaine dernière. Ils m’ont amené un tas de papier grisâtre dans lequel je trouverais peut-être la dernière trace d’Héléna. Je ne sais même pas ce que je cherche, je ne sais même pas ce que je veux. Bien sûr, sous la rubrique des faits divers je ne trouve rien. Il ne s’agit que d’un banal accident de la circulation. En plus il a eu lieu dans une autre région. Il n’y a donc aucun intérêt à gaspiller du papier pour relater un événement qui n’aurait pu même pas m’intéresser.

C’est en lisant la rubrique nécrologique que j’ai compris que le coup de téléphone de tout à l’heure était bien réel. « Madame et monsieur Vaudour ont l’immense douleur de vous apprendre le décès accidentel de leur fille Héléna dans sa vingt- deuxième année. Ni fleurs, ni couronnes, ni condoléances. La cérémonie et l’inhumation, à la demande de la famille se dérouleront dans la plus stricte intimité »… Mes yeux ne se détachent pas de ces lignes, où quelques lettres se sont aujourd’hui arrangées pour écrire une formule de mort. J’en veux à cet alphabet parfois capable d’écrire les plus beaux mots d’amour, mais qui aujourd’hui, avec la complicité d’un papier de mauvaise qualité annonce aux citoyens cultivés qu’un des leur est parti pour toujours.

Je n’achète jamais le journal, je ne pouvais pas être au courant. De plus, pendant la semaine, je vis avec des horaires un peu décalés. Quand les autres rentrent chez eux, moi j’en sors. Et puis le retour d’Héléna était si proche, je ne pouvais pas m’imaginer même dans mes moments les plus noirs qu’elle aussi pouvait ne plus revenir. Je n’arrive plus à penser, il faudrait que j’aie du remords, il faudrait que je m’en veuille de n’avoir rien fait, de n’avoir pas su, de n’avoir pas été là. Il faudrait que je remonte le temps jusqu’à ce mardi soir où Héléna m’a quitté par deux fois.

Il est cinq heures, je marche. J’ai toujours le journal à la main. J’ai les dents si serrées que j’en ai les mâchoires douloureuses. Je marche, tout droit. Héléna, décédée, accidentellement. J’ai ces mots en tête, et à force de les entendre, à force de me les répéter, je ne les comprends plus, ils deviennent de simples sons qui rythment mes pas. J’accélère pour vérifier si je peux contrôler quelques-uns uns de mes muscles.

Il est tard, je ne sais pas ce que j’ai fait de ma journée. Je ne suis pas allé au ciné‑club, je ne les ai pas prévenus. Je suis assis devant un verre de bière. Je n’ai plus aucune sensation. Je suis la sensation elle-même. Je suis une sensation, un bouquet de sensations à la recherche d’une victime. Je suis le cri qui a déjà eu lieu et qui attend d’être entendu. Je suis la souffrance qui s’excuse de ne pas être plus forte. Je suis en train de passer dans une journée placée sous le signe de la pluie, placée sous le signe du lundi. Une journée où le seul symptôme de vie tient en quelques lignes au milieu d’un mauvais journal de province. Il fait nuit. Partout. Je pleure sur un grand lit. J’ai vu que le journal n’était que de papier, je me suis souvenu que tout ce dont je croyais être sûr ne m’avait été annoncé que par des objets inanimés. Je voudrais que les lettres de papiers n’existent jamais, que les mots transportés dans des câbles électriques ne puissent être que fabriqués. Pourtant je sais aussi que partout des yeux se sont promenés et se promènent encore sur les mêmes lettres. Je sais que partout il y en a d’autres qui continuent à rire, à espérer. Je sais que partout il y a des jeunes filles qui pourraient s’appeler Héléna et qu’on les attend, qu’on les attend pendant que d’autres s’efforcent de les supprimer « accidentellement » dans leurs magnifiques cercueils d’acier. Il est de plus en plus tard, et je vais t’écrire Héléna, je vais t’écrire cette lettre que tu aurais pu attendre, pour demain, pour tous les autres jours

Vitre grise est en sanglot,

Petites gouttes s’enfuient.

Tout va si vite.

C’est le train qui traverse.

C’est le train qui transperce.

C’est le train qui oublie.

Pas un visage contre la vitre,

Pas un regard pour la terre meurtrie,

La pluie est seule,

Elle s’ennuie.

Homme pressé

Ecoute-là, je t’en prie,

Quelques larmes

Sur la vitre elle essuie…

30 janvier 2020

On comprend aisément à la lecture de ce passage écrit il y a quarante ans, que Internet, les textos n’existaient pas. En effet je parle de « télégrammes » . La préhistoire…..

Cette nuit-là, l’orage est terrible. Il fait si chaud, rien ne va plus. Je n’arrive pas à dormir. Il faudra encore attendre demain pour la revoir. Ce matin-là, une odeur de Rémi flottait en moi. J’avais tant envie de la revoir, de lui parler de cette dernière semaine que nous aurions à passer l’un sans l’autre.

Elle n’était pas au train habituel. Je me suis dit qu’elle a peut‑être eu un contre temps, je ne laisse pas l’angoisse s’installer tout de suite et décide de me renseigner sur les horaires des prochains trains.

J’ai passé le week‑end à attendre. Héléna n’est pas venue. Je ne sais pas quoi faire, je n’ai pas le moindre numéro où la joindre. Je me résigne à attendre le lundi pour appeler au magasin. Je me dis qu’elle essaie aussi de me joindre. Peut‑être. Elle aurait pu m’envoyer un télégramme. J’attends, je n’arrive pas à me résoudre à autre chose qu’attendre. Demain ça ira mieux, je l’entendrais au bout du fil, au bout de ce cordon qui nous relie depuis un an.

Ici le personnel des Nouvelles Galeries embauche à huit heures. Je me dis qu’il doit en être de même là-bas. A huit heures moins dix je suis déjà devant une cabine. Je connais le numéro par cœur. J’entends mon impatience au creux de l’écouteur imprégné d’une désagréable odeur de tabac froid.

‑ Bonjour, je voudrais parler à Héléna.

‑ A Héléna, monsieur ? Vous êtes sûr, vous êtes un de ses proches ?

‑ Je ne suis pas un de ses proches, je suis celui qu’elle aime. Je l’ai attendu tout le week‑end. J’ai envie de lui parler, s’il vous plaît, passez-la-moi. Ce ne sera pas long, je veux juste l’entendre…

‑ Si c’est une plaisanterie je ne la trouve pas du meilleur goût, surtout pour Héléna !

‑ Je ne comprends pas ce que vous me dites, je n’ai pas envie de plaisanter. C’est tout simple, je l’aime et j’ai envie de le lui dire.

‑ Je crois que je commence à comprendre. Mon pauvre monsieur ! Vous n’êtes pas au courant ?

‑ Mais au courant de quoi !

‑ Ecoutez, c’est pas facile à dire, mais il faudra bien que vous l’appreniez un jour ou l’autre. Héléna a eu un accident de voiture. Elle a été blessée mortellement. Mardi soir… Elle rentrait chez elle. Elle a été tuée sur le coup. C’est notre nouveau directeur qui conduisait. Il la raccompagnait chez elle. Ils avaient eu une réunion…

‑ …

‑ Monsieur, vous m’entendez ? Vous savez, ce n’est pas étonnant que vous n’ayez pas été prévenu. Ses parents sont venus reconnaître le corps et dès le lendemain ils l’ont fait ramener chez eux. L’enterrement a eu lieu jeudi. Je crois qu’ils ne voulaient pas que cela se sache. Ils étaient tellement abattus.

Nous ne sommes pas rentrés tout de suite, nous avons marché dans les rues. Même la grande rue, d’habitude si droite, si austère s’est sentie obligée de composer avec les courbes harmonieuses que décrivait notre amour retrouvé. Nous nous sentions fous, nous nous sentions vrais, comme si nous étions les explorateurs d’un premier pays. La ville nous entourait, comme un relief involontaire. Nous la forcions à s’habituer à nous. De toutes ces avenues rectilignes, nous faisions des chemins, des rivières. Les gens qui nous croisaient, nous les épinglions à notre tableau de chasse de la tendresse. La ville avait disparu, elle était entrée dans notre déclinaison de bonheur.

Je ne pourrais pas raconter ces deux jours. Il n’y a pas encore de mots suffisamment affranchis de leurs lourdeurs grammaticales pour mériter de figurer en bonne place dans le compte rendu de ces émotions. Lorsqu’elle est repartie à la fin de ce week‑end, j’étais heureux, j’avais hâte de me retrouver seul pour jouir égoïstement de chacun de nos souvenirs. Tout s’était enchaîné si intensément, violemment presque, que j’en étais essoufflé. J’avais besoin de tout relire, de m’imprégner plusieurs fois des plus belles pages que nous avions écrites. Je ne lui ai pas parlé de mes angoisses. Elle ne m’a pas parlé de son soleil. Nous nous sommes contentés de nous-mêmes et nous sommes aperçus que c’était déjà beaucoup.

Pendant quelques temps nos week‑end se sont succédé comme s’ils étaient plus nombreux. Les semaines n’étaient même pas de simples parenthèses, elles n’étaient plus que les inspirations obligées que nous prenions avant notre remontée à la surface. Héléna me paraissait de plus en plus proche de moi. Je voyais en elle tout ce dont je m’étais persuadé au cours de mes brèves accalmies optimistes. Je m’efforçais de l’apprendre par cœur chaque fin de dimanche pour me la réciter au cours de mes nuits solitaires. Mais je me plaisais à oublier un peu d’elle, pour la redécouvrir avec passion à chacun de ses retours. Je lui parlais de plus en plus, avec douceur, avec lenteur. Sa personne flottait toujours en moi, comme une présence discrète et de plus en plus indispensable. Tout était si nouveau, tout était si simple.

Nous sommes presque arrivés au bout de notre parcours. Héléna pourra bientôt revenir dans la région. Elle a fait ses preuves et n’aurait pas de mal à obtenir une nouvelle mutation. Il ne nous reste plus que deux ou trois week‑end et nous serons à nouveau ensemble, à plein poumon. Aujourd’hui, Héléna est bizarre, sa présence ne paraît pas être totale. Il y a dans le balancement de ses regards une espèce d’aller-retour vers un ailleurs dont j’essaie de supprimer l’apparence géographique. Je ne suis pas inquiet, je me dis qu’elle est en train de réaliser que bientôt nous n’aurons plus besoin de ce quai de gare.

Voici bien longtemps que le tribunal académique ne s’était réuni. Le problème à traiter est on ne peut plus d’actualité….

Le tribunal académique s’est réuni ce matin en sa forme plénière et consultative. Il vient, en effet, d’être saisi par un grand nombre de citoyens, et a rendu un avis important, difficile, mais ô combien urgent.

Pour cette occasion, exceptionnelle, un collège de jurés a été constitué. Sa composition est, convenons- en un peu particulière. Y siègent : un poète, une militaire, un adolescent, une militante, un amoureux éconduit, un clown au chômage, une dresseuse d’ours, un cruciverbiste, et une religieuse défroquée…

Revenons aux faits : depuis quelques temps deux mots, et non des moindres, posent un problème. Deux mots qui, si on n’y prête garde, pourraient se ressembler. Il suffit d’ailleurs de les entendre. Deux mots, aussi, qui lorsqu’on écrit sur une feuille de papier un peu verglacée peuvent déraper…

Le président du tribunal résume en quelques mots la décision qui vient d’être rendue.

« Mesdames et Messieurs les jurés, chères et chers collègues, nous nous sommes réunis ce matin pour examiner, vous le savez : Haine et Aime… Les débats ont été animés mais sans haine et c’est cela que j’aime. »

« Aime et Haine vous le savez, vous le constatez, sont proches à l’oreille, ils le sont aussi à l’écrit et nous ne devons plus courir le risque qu’ils soient confondus… »

« A l’oreille, donc, les deux mots sont si proches qu’on les croirait, tout droit, sortis de l’alphabet. M est devant N, c’est un fait. Mais pouvons-nous, acceptons-nous d’en dire autant de Aime et de Haine. Cette promiscuité est nauséabonde, préjudiciable et disons le « inacceptable ». En conséquence nous exigeons, que N soit isolé et relégué à la place qu’il mérite et qui lui revient, en dernière position après le Z. Décision exécutable immédiatement. »

« L’autre problème est le risque de dérapage à l’écrit. Certes nous conviendrons que ce n’est pas courant, mais le collège des jurés souhaite ne prendre aucun risque. Qu’un distrait oublie le H de haine et que la main tremble et ajoute une jambe au n et le mal est fait. Les deux mots doivent, c’est impératif être séparés, distingués. En conséquence, le tribunal décide que quiconque décide d’utiliser ou d’écrire le mot haine doit, au préalable, adresser une demande écrite au collège des jurés qui à compter de ce jour devient un jury permanent. Cette demande devra indiquer les raisons pour lesquels le demandant envisage d’utiliser ce mot. Les jurés ont précisé que cette demande devrait être adressé sur une feuille de papier fleuri, et que la police utilisée serait le colibri… Le demandant sera ensuite convoqué et devra sous contrôle et avec le sourire écrire 100 fois le mot AIME..

Héléna ne peut être belle que pour moi seul. Je ne peux pas concevoir qu’elle puisse traverser les regards de tous ces quelconques qui pénètrent dans sa bulle brune. Ma jalousie est sans faille, elle est un modèle, une perfection. Depuis quelques jours, elle a atteint sa plénitude, elle règne sans partage et ne me permet aucun écart. Je ne puis supporter l’idée que d’autres l’utilisent, profitent des plaisirs qu’elle procure à être regardée et entendue. Je ne puis supporter l’idée qu’elle puisse rire, de peur que ses éclats de joie puissent éclabousser d’espoir les fantasmes pornographiques de certains témoins de son spectacle dont je veux rester l’abonné permanent.

Je la vois, dansante, comme lors de nos premières rencontres, si loin de moi, si charnelle, si courbe. Je la sens prête à m’abandonner, à franchir la dernière marche de cette folie qui nous réunissait, qui nous réussissait. Je la sens prête à oublier l’éclat des multitudes de couleurs qui nous accompagnaient à chaque baiser. Je la sens prête à oublier tout ce que nous nous sommes dit et à éliminer tout ce que nous avions encore à nous avouer. Le trajet n’est pas très long, mais j’ai tout le temps d’imprimer plusieurs pages de ce journal d’angoisse dont les titres sont composés à partir de gros caractères de haine et de désespoir. L’arrêt est comme un entracte, comme la lumière que l’on relâche après une longue projection.

J’ai continué à supporter cette semaine sans comprendre si j’avais envie qu’elle se termine ou s’éternise. Le vendredi suivant est enfin arrivé. Héléna doit être là à vingt et une heures trente- sept, comme d’habitude. Je l’attends, comme jamais je n’ai attendu : parfaitement, scientifiquement même. A moi tout seul, je suis le condensé de tout ce qu’il faudrait savoir à propos de l’attente. Et je conjugue ce verbe à tous les temps de l’impatience. Dans ce combat contre les minutes, tout mon corps et tout ce qui me reste de forces physiques est concentré au centre de mes pupilles. Je sais où je vais la voir apparaître. Je sais de quelle façon elle descendra. J’ai déjà rempli l’espace grisâtre du quai, de l’espoir de sa présence à venir. Lorsque le train est annoncé et entre en gare, j’ai peur de me tromper. J’ai peur.

Je la vois enfin. Ses longs cheveux noirs pendent comme une certitude. Son corps tout entier semble être surligné de soleil. Elle rayonne, comme une promesse, comme un soulagement. Son sourire est violent, il me frappe en plein doute, il me secoue, me relève. Toute ma semaine de noir s’effiloche, s’autodétruit, s’extermine à la vue de ce printemps importé par la S.N.C.F. Elle s’approche de moi depuis une éternité, et déjà je sais que nous allons vivre un week‑end extraordinaire. Elle me parle, je la regarde. Elle me serre, elle m’étouffe et moi je la reconstitue, pièces après pièces. Elle s’excuse. Elle n’a pas écrit parce qu’elle n’avait pas le moral. Son travail, la fatigue… Et elle ne voulait pas m’inquiéter. Je lui dis que ce n’est pas grave, que maintenant elle est là et que nous avons du retard à rattraper.

C’est un soir ordinaire

Vide de beau.

Et toi, homme d’en haut

Tu rêves, tu espères,

Une belle ombre à ton tableau

Sur le quai, tu as posée.

Un peintre de nuit est passé.

Quelques instants il a contemplé.

Un sourire il a taillé,

Pointes de plume il a trempées.

Deux touches de vague

Il a posées.

Sur une lourde tâche de gris,

Deux gouttes qui brillent,

En chantant, il a mélangées.

» Ouvre les yeux, l’ami,

Tout est fini, tu seras heureux ! »

28 janvier

J’avais l’impression que tout était de plus en plus impossible, qu’il y avait un autre moi-même, là-bas. J’étais persuadé qu’il y avait un morceau de mon être pour qui Héléna resterait toujours celle de ce mois de mai où Rémi était parti pour toujours.

Héléna était plus qu’Héléna, elle était en train de devenir un cancer intérieur qui me rongeait. Plus elle était loin, plus elle était floue dans la mémoire de mon miroir et plus je la sentais se rapprocher au fond de moi-même. Elle ne m’habitait plus, elle me minait. Sa présence était si soutenue, si épaisse que les frontières entre mes territoires de douleurs et de bonheurs devenaient de plus en plus imprécises.

Le soir de ce coup de téléphone, je suis sorti. Je voulais savoir si la solitude pouvait continuer à être l’alibi fourni à l’extermination de tous les sourires de mon visage noyé au milieu d’un regard perdu. Une fois de plus je me suis infiltré dans l’un de ces tramways jaunes et une fois de plus, j’ai ressenti les mêmes sensations.

Elles ne sont d’abord que des réactions physiques à l’enfermement et aux vibrations. Puis elles se transforment, deviennent une véritable présence intérieure. Elles sont une partie intégrante de moi-même, elles prennent possession de mes pensées et je me synthétise alors en une espèce de regard vide. Je commence toujours par ressentir une douleur aux tempes qui m’enserre progressivement. Puis mes mâchoires se crispent, les muscles maxillaires s’agitent frénétiquement et la souffrance se fait plus vive. Peu à peu, le reste de mon corps disparaît pour ne plus devenir que l’empaquetage discret et civilisé de cette sensation plurielle dont j’entends de plus en plus distinctement la voix.

Puis il y a le silence, le vide, ou plutôt il y a ce subtil décalage progressif où les voix écoutées finissent par n’être plus qu’entendues. Et, à l’instant même où la sensation parvient au terminus de son parcours, autour de moi, ne subsistent plus que quelques présences orales qui forment, en alternance avec les vibrations du véhicule, une douce mélodie à laquelle je m’habitue de plus en plus.

Il y a quelques heures, Héléna me parlait au creux d’un écouteur gris. A présent je me fabrique une douleur immense, qui m’envoie régulièrement quelques secousses électriques tant les artifices que je déploie pour la rendre vraie me reviennent en pleine mémoire ou en plein espoir.

Déjà publié sur les mots d’Eric, le 10 juin, j’avais envie, ou besoin de vous proposer à nouveau ce texte ce matin….

Ecoute petit homme,

Ecoute.

Il est si beau ce monde qui ne dit rien.

Il est si beau ce monde,

Il te parle, c’est le tien.

Regarde petit homme heureux,

Regarde ces furieux,

Fanatiques, frénétiques,

Ils ont le cœur électrique.

Ils préparent la prière,

Hymne cathodique

Aux rimes numériques,

C’est le matin du malin.

Nuques raides, regards vides,

Les impatients sont livides,

Epuisés, lessivés,

Un long sommeil les a lavés.

Ô Nuit blanche et câline,

Ne t’épuise plus à blanchir

Ces haines rances à mourir.

Semées sur l’écran creux

De leurs rêves sans bleu.

La nuit les a libérés.

Il est l’heure,

Affamés, ils attendent

La victime par eux condamnée.

Leurs mots sont prêts

Ils vibrent, affutés, aiguisés,

Ils vont frapper !

Pas un regard pour ton monde qui sourit.

Ils attendent leurs matins numériques.

Rien ne brille, rien ne bouge.

Hystériques ils cliquent, ils cliquent,

Ils cliquent.

Et ce matin, petit homme,

C’est une claque,

Une claque pour les creux.

Les écrans sont lisses et vides.

Les nouvelles du jour ?

Parties, envolées, manipulées, falsifiées ?

Que va-t-on devenir, on est seul, isolés…

Le monde les voit

Il pleure de cette embolie

Il rit de cette folie

Mais cette nuit, petit homme,

Le monde a agi.

Le monde ne regrette rien

Il le fallait, il l’a fait.

C’est si simple,

Petit homme

La poubelle était pleine,

Le monde l’a vidée,

Et dehors l’a laissée

26 janvier 2020

Cette antichambre du tombeau

Où froissent comme des drapeaux

Les draps glacés par la tempête

Ce tabernacle du plaisir

Avec la porte du désir

Battant sur l´ennui de la fête

Cette horizontale façon

De mettre le cœur à raison

Et le reste dans l´habitude

Et cette pâleur qu´on lui doit

Dès que l´on emmêle nos doigts

Pour la dernière solitude

Le lit

Fait de toile ou de plume

Le lit

Quand le rêve s´allume

Cette maison du rêve clos

Sur le grabat, dans le berceau

Au point du jour ou de Venise

Cette fraternité de nuit

Qui peut assembler dans un lit

L´intelligence et la bêtise

Qu´il soit de paille ou bien de soie

Pour le soldat ou pour le roi

Pour la putain ou la misère

Qu´il soit carré, qu´il soit défait

Qu´importe lorsque l´on y fait

Autre chose que la prière

Le lit

Enfer pavé de roses

Le lit

Quand la mort se repose

Qu´il soit de marbre ou de sapin

Quant au lit qui sera le mien

Dans le néant ou la lumière

Je veux qu´on ne le fasse point

Et qu´on y laisse un petit coin

Pour un ami que j´ai sur Terre

Cet ami que je laisserai

Quand il me faudra dételer

Pour l´aventure ou la poussière

Ce frère de mes longues nuits

Et que l´on appelle l´ennui

Au fond du lit des solitaires

Le lit

Quand s´endort le mystère

Sans bruit

Dans la vie passagère

La boîte aux lettres est vide. Je la regarde sans surprise. Pas même quelques mots, pour me faire croire que la parenthèse du week‑end n’est faite que de pointillés. Goutte à goutte, l’angoisse continue à se déverser. Peu à peu elle devient soupçon. De plus en plus elle ressemble à de la jalousie et ainsi peut revenir à son point de départ.

Derrière mes yeux, Héléna est là. Elle me montre du regard, elle me nargue. Je regarde toujours cette boîte et elle est là à sourire de me voir abattu devant ce vide qu’elle m’a fait parvenir… Je l’entends rire dans l’en dedans de ma chair. Je suis en train, en quelques secondes, de lui fabriquer le week‑end sucré auquel je n’ai pas participé. Je ne contrôle plus les images que je fabrique, je les laisse s’installer, je les laisse soutenir un siège qui risque d’être très long.

Je suis sorti. Héléna est partout. Elle est dans toutes les silhouettes de brunes. Je la vois toujours de dos, avec quelques-uns autres, toujours prêtes à se retourner pour ne pas me sourire. Je décide de l’appeler, de vérifier son existence. Je ne suis même plus tout à fait sûr d’être retourné la voir après la mort de Rémi. En quelques minutes je suis revenu en arrière.

Je suis retourné sur la place du marché. Je suis allé voir si la fenêtre était toujours fermée. Elle m’a donné son numéro au magasin, il y a trois semaines à peine, mais en me recommandant bien de ne l’appeler qu’en cas d’extrême urgence. Je me sens dans un cas d’extrême urgence. Il me faut patienter un long moment avant que le standard ne me la passe. Au creux de mon écouteur je n’entends plus que mon souffle court et j’essaie de discerner quelques indices de vie là où elle se trouve. Elle arrive enfin.

‑ Que se passe-t-il ?

Je la devine un peu affolée. Je lui dis que j’ai seulement envie de lui parler, qu’elle me manque, que sans elle le week‑end a été trop long. Je lui dis que j’attendais une lettre. J’aligne toutes ces banalités, une à une, sans même m’en apercevoir. Elle répond par demi- mots qu’elle empile sur des silences qui me pèsent. Je lui parle de son dernier week‑end et elle me parle du prochain. Je lui demande si elle pense à moi et elle, elle veut savoir quel temps il fait ici… Je lui dis que je l’aime, comme la première fois, elle me répond qu’elle le sait, que je lui manque aussi, que l’inventaire a été long et pénible. Elle me fait clairement comprendre qu’il faut qu’elle retourne travailler. Je l’embrasse et raccroche avec hésitation.

Je regrette déjà de l’avoir appelée. Je ne suis pas rassuré, je suis dans la situation de celui qui ne comprend rien, de celui qui ne peut se résoudre à comprendre que rien ne se passe, que tout est comme avant. Je sens seulement un mur de béton qui se construit lentement autour de moi. On aurait dit que sa voix était fabriquée, qu’Héléna n’était née que pour être au bout du fil de n’importe quel téléphone. On aurait dit que la distance qui nous séparait était un mensonge en face de nos regards qui se devinaient. C’est ce soir-là que j’essayais d’envisager Héléna autrement que brune, autrement que ma brune. J’essayais de la voir dans une autre ville, de l’entendre parler, rêver. Un jour j’irai la voir là‑bas, j’irai voir si elle est la même sous ce fameux soleil provençal. J’irai la voir sans le lui annoncer, pour qu’elle ne soit pas prête, pour qu’elle soit comme elle est toujours, quand elle est sans moi.

Bien sûr, il y a les guerres d’Irlande

Et les peuplades sans musique

Bien sûr, tout ce manque de tendre

Et il n’y a plus d’Amérique

Bien sûr, l’argent n’a pas d’odeur

Mais pas d’odeur vous monte au nez

Bien sûr, on marche sur les fleurs

Mais, mais voir un ami pleurer!Bien sûr, il y a nos défaites

Et puis la mort qui est tout au bout

Nos corps inclinent déjà la tête

Étonnés d’être encore debout

Bien sûr, les femmes infidèles

Et les oiseaux assassinés

Bien sûr, nos cœurs perdent leurs ailes

Mais, mais voir un ami pleurer!Bien sûr, ces villes épuisées

Par ces enfants de cinquante ans

Notre impuissance à les aider

Et nos amours qui ont mal aux dents

Bien sûr, le temps qui va trop vite

Ces métro remplis de noyés

La vérité qui nous évite

Mais, mais voir un ami pleurer!Bien sûr, nos miroirs sont intègres

Ni le courage d’être juif

Ni l’élégance d’être nègre

On se croit mèche, on n’est que suif

Et tous ces hommes qui sont nos frères

Tellement qu’on n’est plus étonné

Que, par amour, ils nous lacèrent

Mais, mais voir un ami pleurer!

Je vais publier quelques extraits supplémentaires de ce premier roman écrit il y a quarante ans et retravaillé il y a 25 ans. Nous retrouverons dans ces passages qui se suivent, le narrateur, qui souffre de l’absence de Héléna : elle est partie, assez loin, ils se voient de moins en moins souvent »

C’était la dernière semaine de novembre, un mardi. Ce soir-là, Héléna m’a téléphoné. Simplement pour me dire qu’elle ne pourrait pas venir le prochain week‑end. Il y avait un inventaire à effectuer obligatoirement avant les fêtes de fin d’année. C’est curieux, mais je m’y attendais. Je ne lui ai presque rien dit, je ne l’ai même pas interrogé. J’avais la sensation d’être à nouveau entré dans une des courbes de la spirale qui ne me quittait pas depuis presque deux ans. Je me suis même entendu lui dire que ce n’était pas grave, qu’on en serait d’autant plus heureux de se retrouver la semaine d’après. Elle m’a dit que c’était pas marrant un inventaire, qu’il leur faudrait rester enfermés dans le magasin pendant deux jours. Je ne l’écoutais même plus, j’étais déjà tombé entre les griffes de cette angoisse monstrueuse que je connaissais trop bien. Elle m’a dit quelques mots d’amour auxquels j’ai répondu par quelques soupirs qu’elle ne pouvait entendre.

Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi il faudrait attendre quinze jours de plus. Je m’étais habitué à ce rythme hebdomadaire. Les trois premiers jours de la semaine se vivaient dans l’écho du week‑end, et les deux suivants étaient comme un souffle que l’on retient avant de prendre une nouvelle bouffée d’air frais. Je ne lui en veux pas. Je m’oblige à ne pas voir la situation en noir. Je me dis que je recevrai une lettre, certainement plus longue que d’habitude. Elle remplacera un peu ce week‑end qui nous a été volé.

Je vis cette fin de semaine un peu bizarrement, avec cette boule d’angoisse que j’entends rouler au creux de mon estomac à chacun de mes déplacements. Je n’ai rien fait, je n’ai même pas attendu. J’ai, une fois de plus, eu la sensation de ne vivre qu’une histoire toute simple dont je n’étais que le témoin. Je me sens plus que jamais inscrit dans le provisoire.

Tout n’était finalement que provisoire, son absence, ce silence qui étouffe, ce dimanche si creux, si terriblement « dimanche ». Tout n’est que provisoire, je me sens de passage au milieu de cette histoire dont je distingue de plus en plus les contours de la fin dans l’agonie de ce week‑end.

Souviens-toi passager,

Souviens-toi,

C’est un mardi,

Un petit mardi

Aux bords affaissés.

Tout va si vite,

Tant de terres traversées

Tant de terres séparées…

Souviens-toi,

Derrière la vitre,

C’est un homme qui pleure,

Personne ne le voit.

Chacun est à son clic,

Les larmes ne s’affichent pas.

L’homme regarde le monde,

Les autres ne le voient pas,

Rides sur le front,

Ils habitent le monde numérique.

L’homme pleure le monde perdu,

Son monde frissonne et boite bas.

21 janvier

C’est un lundi frileux

Tu le sens, tu l’entends,

Ton souffle sonne creux.

Tu pousses la porte

Le froid est là, vif et bleu.

Il est prêt et attend.

C’est long une nuit de feu

A se prendre au sérieux.

Il est là, nu et noir brillant,

Il te tend deux bras noueux

Prends un peu de temps et regarde le…

Quand le monde est si bruyant,

Qu’il couvre même le vent,

Quand les regards sont de travers,

Que les yeux se noient dans le triste amer,

N’entre pas dans l’arène !

N’aiguise pas tes lames numériques !

Fais comme tes pères,

Rêve d’Amérique !

Il faut que tu marches jusqu’au bout.

Là-bas, si loin,

Tu verras :

L’île se blottit

Entre les bras bleus de l’océan.

Là-bas, en bord de pluie

Tu verras :

Le doux demain clair

Il t’attend et sourit.

Si tu ne peux pas partir,

Reste tête haute,

Marche jusqu’aux souvenirs.

Prends le chemin le plus malin.

Cours, vole, rêve, espère,

Souris de cet air qui te fouette !

Mais ne laisse pas gagner

La fanfare des maudits.

Laisse-les agiter, vociférer.

Demain tu verras,

Ils seront oubliés.

Toujours dans cette série de portraits, extraits de mon roman « voyage contre la vitre », celui de Marc, le père de Armand…

Marc craignait le passage d’une saison à l’autre. Septembre était de ces mois qui le faisaient hésiter entre mélancolie et espoir. Il n’avait pas de préférences parmi ces quatre périodes météorologiques. A chacune il trouvait du charme.

Ce qu’il redoutait le plus, c’était le passage. Ce moment un peu confus, à la durée inégale, où tout s’emmêle, le hier et le demain, la nostalgie et l’impatience. Il déteste tous ces instants de la vie où l’on ne peut qu’hésiter sur une conduite à tenir. Il appréhende ces séjours en salle d’attente d’aéroport où l’on hésite entre deux dehors : celui d’où on vient et celui où l’on va.

Cette année, il vit la fin de l’été comme une agonie. Il saisit les premiers signes du recroquevillement. Il entend les premières lamentations de toutes les gammes de vert qui sentent monter en eux des effluves de brouillard. L’automne se devine, dès la fin du mois d’août. Il n’est encore qu’une vague silhouette à l’horizon, un « homme qui vient à hauteur des roseaux »… L’automne s’entend, il est dans le vent, plus frais, plus messager de la pluie, qui traverse là‑haut entre les collines fatiguées. Il aperçoit l’été qui recule, qui subit, qui ne combat plus, qui s’économise pour un prochain retour. Les gens sont revenus, ils sont rentrés. Ils sont dans leurs maisons, ils se préparent à attendre ce qu’ils viennent juste de laisser. Tout le monde entre dans sa coquille. Toutes les portes, hier ouvertes aux regards, aux cris, aux chants d’oiseaux, toutes les portes aujourd’hui s’imperméabilisent.

Toujours dans la relecture de mes manuscrits, j’ai déjà publié de nombreux extraits de celui-ci « un voyage contre la vitre », un roman avec de nombreux jeunes personnages, l’un d’eux Armand que nous avons déjà rencontré, est un jeune garçon un peu particulier…

Armand n’aime pas le sport. Armand n’aime pas les émissions pour la jeunesse à la télé. Armand n’invite jamais de copains de son âge à la maison, pas plus qu’il ne se rend chez les autres. Armand ne prend jamais de fous rires. Armand ne se sert jamais une deuxième part de frites. Armand n’aime pas les récréations trop longues et souffre quand il faut aller à la piscine. Armand n’est ni matheux, ni littéraire, il ne préfère et ne déteste ni l’un, ni l’autre. Armand aime apprendre mais il n’aime pas l’école parce qu’on passe trop de temps à répéter les mêmes choses et surtout à apprendre ce qu’il ne faut pas savoir. Armand aime parler avec son père, rire avec sa mère. Armand n’aime pas poser des questions inutiles et répugne encore plus qu’on lui en pose des stupides : »qu’est ce que tu voudras faire quand tu seras plus grand ? » Armand aime quand il pleut, et préfère contempler un vieux remorqueur rouillé plutôt qu’un hors‑bord flambant neuf. Armand, c’est un peu tout cela, c’est aussi tout ce que Marc ne sait pas et ne veut pas savoir.

Je range, je fouille, j’ouvre de vieux cahiers et tombe parfois sur des bouts, sur des essais, parfois maladroits, un peu emphatiques, mais je suis indulgent avec celui qui écrivait il y a quarante ans. Je cherche les traces, dans les mémoires du papier…

C’était une journée d’automne qui se terminait par petites flaques, sur le pavé gluant. Plus rien n’avait l’odeur du neuf. Dans chaque grain de poussière, dans chaque molécule de vie, un parfum de moisissure tirait des larmes aux passants du soir. Dans les yeux de ceux qui se croisaient, il y avait cette lueur de désespoir, si vraie, si dure, si fatidique, si irréversible. Comme si…

Comme si la destinée de chacun était contenue dans ce bruit, sourd et continu, bruit qui m’arrache encore des larmes tant il est dur de se sentir glisser sur des pentes où l’amour n’existe plus que par pointillés jaunâtres. Le ronflement de l’alentour produisait comme un halo de brouillard, mais il m’étouffait plus que n’importe quel autre, il m’étouffait en dedans, il me bouffait mon printemps qui à cette heure-ci n’était pourtant encore qu’inscrit en marge, en attente de frénésie, en attente d’irréel…

Dans la mémoire des arbres couchés,

J’entends des rêves de papier.

J’aime le bois

Ma main se pose,

Rêche et sèche,

Craque l’écorce.

Une à une,

Bûches blondes sont empilées

Elles sonnent,

Elles claquent,

Trouvent une place

Je ferme les yeux.

J’aime le bois

Aux belles odeurs de pain frais .

Des visages creux qui jouent la ressemblance

Sur un air de chaîne à la peur accrochée

Quand je suis ici je voudrais être ailleurs

Parce que je ne vis plus

J’imagine

Si je tombe dans un trou je veux qu’il soit profond

Parce que je ne veux pas vivre au sol

Cloué pour la vie

Février 1981

De temps je replonge dans la lecture, d’un de mes romans que je retravaillerai peut-être, pour le proposer à la publication. Je vous propose ce nouvel extrait, où nous retrouvons Jules qui s’interroge sur le temps…

Le temps : chaque fois qu’il dit ce mot Jules hésite, c’est si complexe un mot comme celui-ci, un mot qui va avec les nuages, le soleil, les pendules, un mot qui accompagne la pluie et les rides, un mot qui ne va jamais seul, toujours à s’adjoindre des adjectifs météorologiques, toujours à accompagner des verbes pour vieillir, des verbes pour mourir. Jules est persuadé que ce n’est pas un hasard que le mot soit le même pour désigner la vie qui fait mal quand elle passe et le ciel qui s’agite chaque matin. Lui, il sait que le temps, quand il est à l’orage, quand il est mauvais ça lui trouble son temps à vieillir, son temps machine à fabriquer des secondes pour ajouter à sa série. Il sait, mais il ne peut pas expliquer et encore moins comprendre.

Alors il ne dit rien Jules. Et il fait des choses que personne ne pourrait comprendre parce qu’elles semblent inutiles, les autres ils aiment quand c’est rentable, quand on peut raconter aux autres ce qu’on a vu, entendu et compris.

Parfois Jules il regarde les autres qui dorment. Et il aime ça Jules les autres qui dorment, surtout quand il s’agit d’une fille. Quand il trouve une fille, quand elle accepte parfois d’aller dans un lit avec lui, il attend le moment où il la verra dormir. Il est persuadé qu’alors il se passera quelque chose, qu’il n’en sera pas exclu. Il en a passé des mi- nuits à observer, à attendre le sommeil de quelques belles, jusqu’à espérer qu’il se passe quelque chose, un malaise, un questionnement. Parfois ça marche, mais souvent rien, comme une bête à contempler, étendue de chair, inerte, à peine soulevée d’une inspiration.